皆さんは「色」がどうしてあるのか、説明できますか?この質問の意味がわからないかもしれませんね。聞き方がよくないですね。どうして、モノにはその色があるのでしょうか?こっちの方がいいですか? モノには色があるに決まっている、なんでそんなことを聞くんだろうと思われるかも、しれませんね。

2019/09/05

皆さんは「色」がどうしてあるのか、説明できますか?この質問の意味がわからないかもしれませんね。聞き方がよくないですね。どうして、モノにはその色があるのでしょうか?こっちの方がいいですか? モノには色があるに決まっている、なんでそんなことを聞くんだろうと思われるかも、しれませんね。

2019/09/05

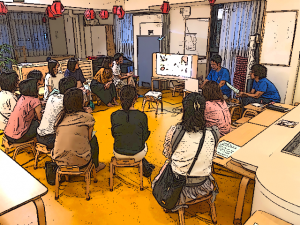

昨日4日は、わらす(わいわい・らんらん・すいすい)組の合同保護者会でした。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。クラスブログでも担任が「自律」などについて、大切な考えを述べていますが、私からは参加されなかった方のために要点をまとめて報告します。そのため順番は少し違います。また、昨日の内容の補足もあります。

<これまでの子どもの姿とこれから大切にしたいこと>

保護者会の冒頭のあいさつで、私からは今の子どもたちが「自分らしさ」がくっきりと表れているとお伝えしました。今その子一人ひとりが、どんなテーマを持っているかがよく見えてきます。好きなゾーンを明確に主張し、やりたいことをやろうとしています。その中に、一人ひとりの発達のテーマがよく見えます。それを、どんどん伸ばしてあげるために、必要な環境を用意して、充実した園生活ができるようにしながら心を豊かにしていきたい。

そして、これからどんな子どもになってほしいかというと、いろいろなことを期待したいところですが、その中でも最も大事なのは、自信を持つことです。自分自身が好きで、やろうと思えばやれそうに思え、いろいろなことに挑戦したいという意欲が湧き出てくる源になる自信です。何ががわかったりできたりしたからつく「条件付きの自信」ではなく、自分がそのままの自分でいいという「無条件の自信」です。そこを大切にしていきたいです。

<現状報告と今後の展望>

担任の小林から、プリントの内容に沿って、4月からの園環境、友達、保育者との関わり方の成長について説明しました。

これから全体で進めていくことは、心のコントロール、自分のことを自分でやる、一人ひとりの姿を家庭とともに捉えてともに関わっていく、発達に即した経験の充実、ピーステーブルの保障、お手伝い活動を通して自身や自分を意識するような経験、自分を見つめてみる、自分の思いや考えを表出する機会の充実 バス遠足を通しての探求などです。

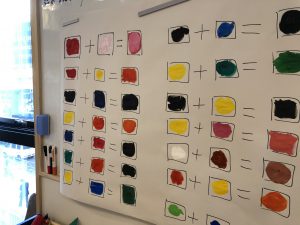

<食事の様子についてビデオ視聴>

普段あまりご覧いただいていない食事の様子を、担任が撮影した動画で見てもらいました。

<幼児クラスのこれからの行事について>

◆園長から「保育体験と給食の試食」を提案

食事の様子を動画で見ていただいた後、私は保護者の皆さんに給食を試食してもらいたいという気持ちがあり、それができる方法の一つとして、半日の保育体験を検討中である、とお話しました。幼児クラスなら保護者がそばにいても大丈夫なので、保育士の仕事を体験してもらいながら、一緒に過ごしてもらい、食事も一緒に食べるという半日です。希望制で、受け入れ可能な日にクラスに一人か二人まで。改めてお知らせします。

◆9月の保育計画から

○ 9日(月)からの週は、午後6時ごろが日の入りなので、暗くなってから晴れた日は屋上で天体望遠鏡による月の観測をします。暗くなってからのお迎えの方は、親子で天体望遠鏡での「お月見」を楽しみましょう。曇りでお月様が見えないときは中止です。10月にも実施します。ちなみに十五夜は13日(金)ですので、その日は「お月見」にちなんだ給食です。

○バス遠足は11日、18日、25日でいずれも水曜日。公園をフィールドにして、いっぱい秋を見つけてきます。

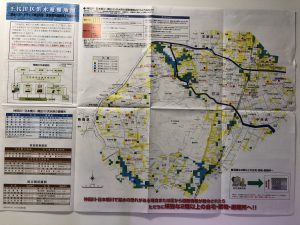

○20日の引き渡し訓練は、地震を想定した防災教育、防災訓練をします。また詳しいお知らせをします。

◆10月30日(水)の保育参観はバスで木場公園へ

保護者専用のバスを用意しますので、木場公園へ一緒に行きましょう。にこにこ組と合同です。

◆親子運動レクリエーション(10月26日)について

日程が変更になりご迷惑おかけしました。祖父母の方の参加も大歓迎です。園庭がないので、普段思いっきり走り回ることができていないので、和泉公園で思いっきりかけっこを楽しみましょう。また親子運動遊びには、伝承遊びの要素を入れたいと検討しています。祖父母の方が懐かしと思ってくださるような内容になるといいですね。

◆お泊まり会

らんらん組だけでもお泊まり会をしたい、川遊びに連れていきたいと考えていたのですが、色々と見通しが立たないことが多くて、年中さんによるお泊まり会は見送りました。来年の年長さんでは、ぜひやるつもりです。ちなみに姉妹園でも、お泊まり会は、年長さんだけです。

◆交流保育

姉妹園の新宿せいが子ども園(高田馬場)、せいがの森こども園(八王子市別所)へは、この秋、バスに乗っていきます。また、近くの保育園との交流も計画中です。

◆芋ほり(10月4日雨の時は18日)

小田急多摩川線「黒川」あるいは京王相模原線「稲城」近くにある黒川東営農団地(くろかわ あずま えいのう だんち)(川崎市麻生区)へバスでいきます。広々とした、気持ちのいい高台にある農園です。お弁当の用意をお願いします。

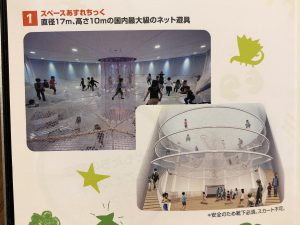

◆ギャラクシティ(足立区・西新井)11月19日(火)

大型アスレチック(丸い体験ドーム)のある施設。

◆お楽しみ会(12月7日)と餅つき、クリスマスデー、成長展(2月29日)

乳児は生活の再現遊び、幼児は劇遊びや合奏、合唱などを楽しむ様子をご覧いただきます。暮れには餅つき、サンタクロースがやってくるクリスマスデー、そして年が開けて2月の成長展と続きます。

<最後の質疑応答から>

◆昼食やおやつの喫食状況を知りたい

保護者1 昼食をどのくらい食べたか知りたい。それによって家庭での夕食の時の対応も変えていきやすいので。

園長 それは個人的にはやっていきたいと考えています。アンケートでもそのご要望がありました。ただし職員の業務負担になってほしくないのでいい方法を検討します。

保護者2 先生たちの負担にならないように、マル、サンカク、バツなどで簡単な印でもいいかもしれません。

<補足説明>

昨日の懇談の中では、あまり時間もなく、うまく説明できませんでしたが、基本的にはこう考えています。食事の量に限らず、何をして遊んだか、どうやって過ごしているか、お昼寝をしたかどうかなど、基本的には子どもが保護者の皆さんとお話をして理解しあえるコミュニケーションや親子関係を作っていきましょう。

例えば、お迎えの時に展示食を見ながら

「今日のご飯、これは美味しそうね、食べた?」

「うん、全部食べたよ! ピカピカ」とか、

「ううん、少しだけにした」

などという「会話」が成立していくと好ましいですよね。それが年長さんぐらいの目指す姿です。そのためには、展示食の位置が高すぎますね。すぐに子どもと一緒に見ることができる高さにしましょう。

でも、実際のところ、昨日の話にあったように、わいわんさん(3歳児クラス)やらんらんさん(4歳児クラス)ぐらいでは、まだ「子どもに聞いてもよくわからない」ということがあリます。昨日の保護者会の後、先生たちと話し合ったところ、現在はこれまでも、あまりにも食べなかった時は、お便り帳でお知らせすることにしています。でも、どの子も全員について、どのくらい食べたかを全員お知らせするのは、結構大変です。

自分たちで、簡単に示す方法とか、個別の対応を基本にさせてもらいたいと考えています。一律に全員の喫食状況をお知らせしていくのは、やはり職員の負担が大きいかな、と考えます。でも、子どもが一緒に伝えていける方法を探ってみます。

◆お昼寝の選択制について

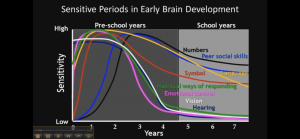

私の方から、生活リズムを整えたいという提案をさせてもらいました。子どもの24時間の生活リズムをきちんと作っていきたいという話です。特に夜の睡眠時間、睡眠時刻が大事です。よく「早寝早起き、朝ごはん」が大事と言いますが、軽く考えないでほしいと申し上げました。2時間の延長保育をやっている保育園が、8時に寝てくださいというのは矛盾した話ですが、でも子どもの発達のことを考えると、基本は8時、遅くとも9時の就寝を心がけて欲しいのです。夜の10時から深夜2時の間はぐっすり寝ていて欲しいコアタイムです。この時間帯に成長に必要なホルモンなどの分泌なども活発になります。

人間は長い歴史の中で、明るくなったら起きて活動してお腹が減れば食べて、陽が沈んで暗くなったら寝ていました。長い時間をかけて体のリズムがそうできています。電気ができて夜もこうして過ごすことができるようになったのは高々この100年ぐらいのことです。そうした生活習慣の結果、様々な発達の問題が生じています。園医の瀬川クリニックの先生も、とても心配されていて、ぜひ早寝早起き、朝ごはん、運動などを大切にして生活のリズムを整えてほしい、そう訴えていらっしゃいます。

そうした話をさせていただいたところ、「お昼寝をさせないということはできますか」という質問がありました。基本的にお昼寝も、その子の持っている生活リズムに合わせて、園でお昼寝をしないで済む場合はそれでも構いません。幼稚園はお昼寝がないわけですが、保育園だからお昼寝を必ずしないといけないわけではありません。

基本的生活習慣の自立には、望ましい姿があります。睡眠の自立のイメージは、自分から布団に入り心地よく眠りにつき、心地よく目覚めると言うイメージです。いつまでもトントンしたり擦ったりしなければ眠れないと言うのは、本当の自立した睡眠の姿ではありません。布団に入って眠くなっても、甘えの欲求や、遊びの欲求が睡眠の欲求に勝ってしまうことがあります。私の子どもを私が寝せるときは、私も一緒に9時に寝てました。小林先生はブレーカーを落として、真っ暗にしているそうですよ。

<補足説明>

私の姉妹園の経験から言うと、お昼寝がいらない子どもは、3歳児で2割、4歳児で4割、5歳児で6割、6歳児で8割ぐらいです。ただ年長児でも、夏の水遊びやプール遊びをしている時期などは、普段お昼寝をしない子どももよく寝ていました。お昼寝をしなで起きている場合は、パジャマには着替えて、絵本を読んだりして静かに過ごします。それで眠くなるようだったら、お昼寝が必要です。小学生になるとお昼寝はしなくなります。そこで園生活でも就学する3ヶ月前、つまり年長の1月からは全員お昼寝をしません。

実際にお昼寝をしないで過ごしてみて、家庭ではどうだったか、早く寝るようになってよかったとか、あるいは夕食前に寝てしまって、返って夜寝なくなったとか、いろいろなことが起きます。園と家庭と様子を伝え合いながら、1ヶ月くらいかけて、園のお昼寝をどうするかを探っていくぐらいの気持ちで「午睡の選択制」は進めていきましょう。身体のリズムは、そう簡単には変わらないからです。

◆そのほか

清潔の自律で大切な事は、やった後にきもちよかったさっぱりしたと言う心地よい感覚から、毎日の習慣になると良いのです。最近顔を洗うと、気持ちが良いと言うようになったという話がありました。きっかけはわかりませんが、それはとても良いことです。気持ちが良いからやると言う動機は、習慣になりやすいのです。うがいや歯磨きも、さっぱりして気持ちが良いと言う感覚に注目するように促すと良いでしょう。

2019/09/04

昨日3日は「ちっち組」の保護者会がありました。担任から、これからも大切にしたいことの説明がありました。それは、赤ちゃん同士、子ども同士の関係を大切にしたいことと、また心と心を通わせながら生活していくことを助けていきたい、そんな趣旨のことでした。もう一度、どうしてこの事が、そんなに重要なのか、再確認しましょう。

2019/09/03

◆伝承遊びには、発達に必要な経験がいっぱい詰まっている

私たち保育者が「よくできてるなあ」と感心する遊びがあります。それは長い歴史の中で無くなることなく、現在まで、ずっと受け継がれているものの中によくあります。分かりやすいのが私たちが「伝承遊び」と呼んでいる一群の遊びです。

手遊びには、わらべうたがついていたりします。「ずいずいずっころばし」のように、歌詞はナンセンスでも、それが言葉遊びとして面白く、手先を使った遊びだったら、微細運動にもなっていて巧緻性を養ったりします。次の長縄跳びになると、敏捷性やら跳躍力やら、いろんな効用が詰まっています。

「ゆうびんやさん、おはいんなさい、はがきが10枚 落ちました

拾ってあげましょ 1枚2枚〜10枚 ありがとう」

ただ、私たちの間でも、歌ってもらうと少し歌が違ったりします。

例えば「おはいんなさい〜落ちました」のところがなくて、「落し物」だけだったりします。

でも、それはともかく、長縄跳びはとてもいい運動です。地面に手をつくので、スクワットとジャンプが一緒になっていて、かなりの運動量なのです。しかも、引っかからないように一定のリズムを維持して飛び続けるのです。はがき10枚で終わらず、失敗するまで続ける場合もあります。

◆縁日などでの伝承遊びにも、いろいろな効用があって・・

金魚すくいの名人が先日、テレビに出ていましたが、跳ねる尾びれを輪の外に出してから救うと紙が破れないとか、服は黒をきて影を作ると、金魚は暗い方を好むので集まってくるだとか、泳いでいく向きに沿って水を流し落すように救うだとか、いろいろな技があって、これは「自然科学」の要素がいっぱい詰まっている!と思いました。

そこでアンケートをすることにしました。伝承遊びを復活させます。子ども同士の関係を作るのにも、もってこいの遊びがいっぱいです。親御さん世代も実はほとんどやっていないはずです。ただ、この神田地区のお祭りや縁日の多さを実感すると、子どもたちが結構、経験しているのかもしれないと思い立った次第です。どうぞ、お気軽にご記入ください。17日までにご回答ください。今後の遊びの計画の参考にします。

2019/09/02

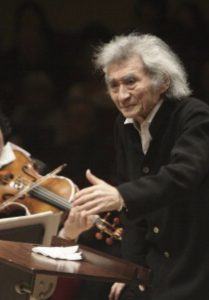

◆演奏家の対象への働きかけ方の違い

同じ素材の鉄なら鉄、馬の尻尾なら尻尾でありながら、その「振動のさせ方」次第で、小澤征爾が「うん、そうだ!」と頷いたり「ノンノン、もっと小さく小さく」と言ったりしています。「音色」の違いはそれくらい「違う」ものです。その「違い」は、演奏家の弾き方の違いですが、弾き方というのは楽器の音の「鳴らせ方」の違いですから、演奏家の「表現」です。

(彼は、クワガタにどう触ればいいか、よく知っています。私にも教えてくれます)

自分が原因となって対象を変化させています。この場合、対象とは楽器です(上の写真ではクワガタ)。ここが極めて重要です。自分の意思で、考えで、行動して外界を変化させること。これを子どもたちは強く望んでいます。言われてやるのでは、自分がやったことにならない。言われてやったのでは、自分が自分の行動を変化させる源になっていない。自分が原因になりたい。自分がやりたい。そういう欲求を根強く持っているのが子どもであり、また私たち大人もそうです。

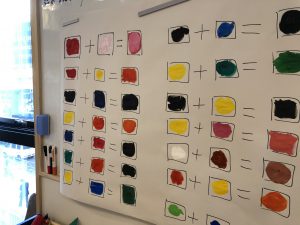

(これと、これを混ぜると、どうなるかなぁ?)

◆子育ての秘訣とアートの本質は同じである!

なんの話かというと、実は自信をもった自立した子どもを育てるための秘訣でありながら、またアートの本質の話でもあるのです。

自分が原因となって対象が変化したことが楽しい、美しい!そんな時間を今日は屋上で過ごしました。色水を作って遊んだのです。ペットボトルに絵の具を溶いて、いくつかの色を用意します。それを思い思いに混ぜてみると、色が変わります。

「見て!桃色!」

「ねえ、これ紫だよ」

中には「何色」とは言えない微妙な色いあいになって

「ねえ、これ見て!・・・」

と変化した色合いの、その微妙な差を見比べて楽しんでいます。

「今度はこうしてみよう!」というつぶやきがいっぱい聞こえてきそうな姿でした。

このような働きかけによって生まれた混色は、子どもの創造的なプロセスを経た作品と言っていいのです。これがアートの実践です。できたものは、あっさりと捨ててしまうほどですから、とっておきたいというほどでもありません。

しかしこの営みをじっくりと味わっておくことが、色というものの不思議さを一生かけてでも探求していく人になっていくかもしれません。古来から「色」に魅せられてきたのが人間の歴史なのですから。

◆いってもやらない、意欲がないように見えるとき

子育ての秘訣も自分で決めて、自分で行動する。その自己決定の過程をきちんと保証してあげることが極めて大切です。言われてできる子は、自信が育ちません。自分が原因で外界を変化させている気になれないのです。そんな場合はこれから自分がやらなければならないことは百も承知でも、それをやる意欲が出てきません。やってもいつも言われていることをやるだけなので、もっと違うことをやりたがるようになります。まずはすぐにはやらない。怒られてでもやらない方が、それを自分が決めてそうなっているから、まだマシだと感じるのです。

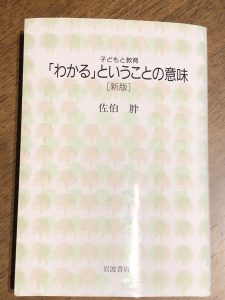

そのような子どもの心理状態を「自己原因性喪失の不安」と言うことがあります。佐伯胖さんの文章を『「わかる」ことの意味』(岩波書店:1995年)から引用します。

<自己原因性喪失の不安を持たせないためには、家庭や教室で、「やらせる」とか「いわせる」とかをひかえ、子どもが「やる」、「いう」ことを自然な形で、全体の活動の中に取り込むことが必要だと思われます。さらに、子どもたちに自己決定、自己選択のチャンスを与え、自分でじっくり考えて選んだことや実行プランを追求させることが必要でしょう。

家庭の中で、母親が子どもに語りかけることばのうち、いったいどれほど多くが「○○しなさい」という強制になっていはいないかを考えてみてください。たとえ、ことばでいわなくとも、あれやこれやの手だてを講じて、親が子どもにやらせたり、いわせたりしています。このことを反省してみることからはじめなければいけないでしょう。>

一度、時間的な制約のない状況を作ってみて、子ども自身に行動プランを自分で考えて選択できるようにしてみること。そんなことを一緒に考えていきましょう。

◆理屈はそうであっても、実践は苦労の連続・・

自分が原因になって外界を変化させたいという「自己原因性」の行動。子どもが思いつく好む行為は、「戦いごっこ」です。強い自分を求めていますから、「えい、やー、とー」などと手足を振り回して、友達と取っ組み合っています。見ていると「悪者がいなくて、どっちも強い方を演じている」だけなので、実際は「役割分担のある見立て遊び」ではなく、単にレンジャーもののヒーローに自分を投影して、相手を負かす快感を楽しんでいるだけのように見えます。手加減を知らない感じで、お互いにエキサイトしてしまい、本気で叩いてしまうことがありますので、そんな時はすぐにやめさせています。

このような活動ではなく、心の衝動を意味のあるものへ昇華させていく必要があるのですが、それが「美しい」「きれい」と感じる活動です。音でも、色でも、形でも、景色でも、五感を通じて、ワンダーフルな活動を体験させてあげたいと思います。その一つが、今日の色遊びでもあります。

子ども自身に計画させてみること。これがドイツ・バイエルン州の公立保育園すべてで取り組もうとしている子どもの「参画」であり「オープン保育」であり、「小さな科学者」です。子どもの発達の原理は世界共通です。良質な保育が目指すことは同じようなアプローチになるのです。

2019/09/01

9月1日は防災の日。皆さんのご家庭でも防災用品の話などを、されたかもしれませんね。我が家も食器棚の転倒防止が話題になりました。全国各地の大きな公園では防災イベントが開かれました。今日が防災の日なのは、1923年に襲った関東大震災が9月1日だったからですが、発生時間は11時58分ごろ。昼食が始まる時刻でした。

(町は秋の装いに衣替えです)

その時刻、今日は渋谷のNHKの「スタジオパーク」にいました。園からは、ちょっと遠い場所ですが、バス遠足の候補地として可能かどうかの下見を兼ねての訪問です。スタジオパークは、日曜日ということもあり、親子がたくさん遊びに来ていました。

NHKと隣接する代々木公園では、防災イベントと一緒に「第18回東京ジャズフェスティバル」が開かれており、JAZZの心地よいグルーヴなリズム感が身体を揺らします。

その時、ふと感じたことがあります。「そうか、文化はもう秋なんだ」

音楽には、その内容によって旬の時期があります。ただそれは歌詞による内容が季節感をもたらすのですが、JAZZが心地よく感じたのは、歌詞によるものではありません、そもそも歌詞はありません。明らかに季節は秋に入っているのです。

「音」には音色という言葉があるくらい、音の大小や高低では表せない奥深い表情を持っています。音色の違いは、「振動するモノ」の震え方によって変わるのですが、スタジオパークには、南部鉄の音(風鈴)、木の筒と豆(レインスティック)、鉄の音(スチールタングドラム)、皮の音(ジャンベ)、細い金属棒(カリンバ)など、いろんな珍しい楽器の「音」を楽しめるブースがあります。

単音の刻み方によって、リズムやテンポが生まれます。それだけで、私たちの身体は動き出します。音が身体を動かすのです。ですから私たちの身体は、音という環境によって表現が引き出されるのです。保育所保育指針には、この環境としての「音」に気づきにくいかもしれません。

音色には音の高低があるので、そのつながり方によって、今度はメロディができます。これが音楽の要素の二つ目です。旋律は曲想を生みます。長調なのか単調なのか、また拍と合わせて、メロディが曲の骨格を作ります。

さらに高低の違う音と音が重なり、和音を作ります。ハーモニーです。これが3つ目の要素です。こうしてみると、JAZZが持つ即興性はこの3つの要素を巧みにノリの良さを最大にする刻み方を追求する音楽と言えそうです。

夜、都立公園で「鈴虫」や「コオロギ」の採集を試みました。綺麗な音色が秋を感じるのは、私だけではありません。秋の手ぬぐいを探していた店では、鈴虫の音色を楽しめる立体ハガキが売られていました。

子どもは「音」から「音楽」を感じて欲しい。そして音楽が音の組み合わせ方で、無限の表情を持つことに出会ってほしい。自然の一部である「音」が、どこからか、文化的な表象行為である「音楽」になっていくプロセスと出合わせたい。今日は、そんなことを考える音の一日でもありました。

2019/08/31

(事務長の神宮司さんが作った屋形船)

◆GTサミット(8月20日)

【今週の火曜日からアイ・リーンさん率いるMFSの園長先生方が日本に来られて、昨日、今日と新宿せいがと新宿いるまに分かれて研修を行いました。

本当に熱心な先生方で、それぞれが課題を持って見学している姿を見て、私自身、とても刺激を受けました。

今回の研修でそれぞれの先生方が何を学ばれたのか、おそらくフィードバックしてくれるそうなので、また報告できればと思います。

日本を越えて、海外から「見守る保育」を学びに来られる事に本当に嬉しく思うと同時に、もっと私たち自身、藤森先生から多くの事を学んでいこうと思います。

定員約1000名の施設で料理長をされているバーナードさんも来られて、なんとバクテーを作って下さいました!!保育室中にバクテーの香りがして、シンガポールを五感で感じた一日でした!!】

2019/08/30

◆月案会議は8月の振り返り

◆「うちでも、作ってみました」

2019/08/29

2019/08/29

4月のお配りした「園のしおり」もホームページに載せました。

パスワードが必要な「園だより」の5月1日付です。

苦情解決制度第三者委員の名前や連絡先も載せせてあります。