毎週火曜日の午前中は、年長さんが3人ずつ3グループに分かれて、いろいろなことをします。私が相手をした3人はNK さん、NYさん、KSくんの3人でした。乳児用の遊具作りや生き物のお世話、装飾のお手伝いなどをしてもらうのです。今日は子ども用の実験セットを準備する予定だったので、それを手伝ってもらったのですが、その前にある実験をしてみました。この子たちは科学とか実験とかが好きなんです。そこで私が選んだテーマは「溶ける」です。

子どもの身近な生活の中には「溶ける」という現象がいたるところで起きています。しかし、同じところに重なっている存在の現象は難しいのです。三様態も見えない気体が液体になる「結露」とかも難しい。「コップの中の水が伝わってこっちにきた」と言った理解をしていることを、この日記で報告したことがあります。

でも、子どもなりに面白いと思うことがないかと考えていたら、昨日月曜日の夜のテレビで、美味しさを競う料理番組があり「口の中で溶ける」という話をやっていて、そうか!と思い至りました。毎日食べているものが口の中で溶けるということなら、子どもは体験している。それを目の前で再現するというのはどうだろう?

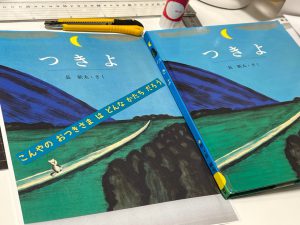

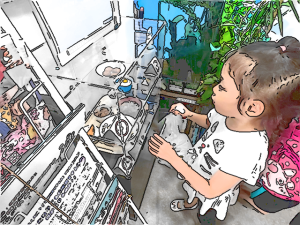

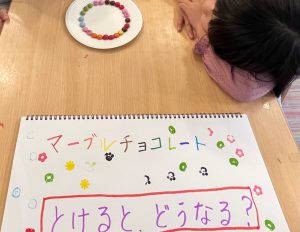

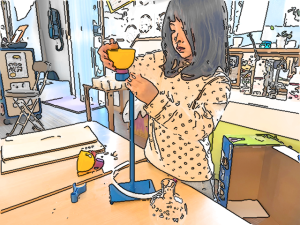

すると今朝、保育室にあった本に「マーブルチョコレートがお湯に溶けて花びらの模様を作っている写真」が目に入りました。そこで早速やってみたのです。近くのコンビニにそれを4人で買いに行き、紙皿に「近い色の順番に」並べます。(写真1)

それに電気ポットで沸かしたお湯を、紙皿中央にゆっくりと注ぎます。するとチョコのコーティングが溶け出して、綺麗な模様ができ、3人から歓声が上がります。(写真2・3)

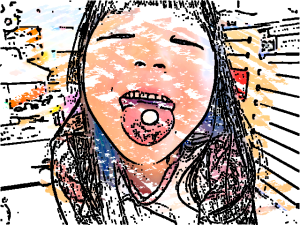

お箸で一粒ずつをひっくり返してみると、裏側が白く、色がなくなっています。このあたりからICレコーダーもオンにして会話を録音します。「白くなってる」(コーティングしている色が溶けて、下地の白が出てきている)「チョコが目みたい」(紙皿と接触していた部分が解けずに白い下地にポツンと残っているから)などと色々言います。でも溶けたという言葉は出てきません。そうか・・と思いつつ、これが口の中でも起きているんだよね、と話を進めて、一粒ずつ舐めてもらいました。3人とも、こうなることを最初から期待していたので、超ご機嫌です(笑)

ザラザラしてきて、ツルツルしてきた頃に鏡で口の中を見てもらうと、白くなって舌の上に乗っています(写真4)。

チョコは口の中で溶けるということと同じだとは、あまり感じないように見えましたが果たしてどうだったのでしょう。

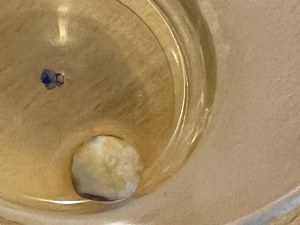

今度は、透明アクリルのコップに一粒ずつ入れてお湯を注ぎ、割り箸で混ぜると、色水になって、白い粒が溶けずに残ります。どうも白い部分は色のところより溶けにくいようです。

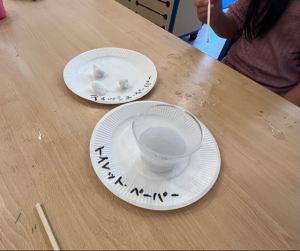

その次に、どうして「トイレではトイレットペーパーじゃないといけないの」という私からのお題です。コンビニに行く途中でもらったポケットティッシュとトイレットペーパーを、溶かしてみました(写真5)。

すると結果が歴然で、ティッシュは水にほぐれることもないのですが、トイレットペーパーの方はドロドロ状になっていきます。これは厳密には溶けるということではないのですが、NKさんは「溶けた」と言い、NYさんは「わかった、トイレが詰まるから」という話まで結びつけています(写真6)

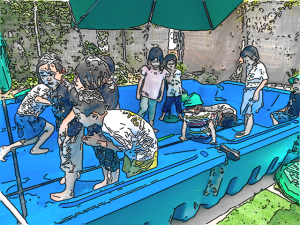

その後が面白い展開になりました。3人とも他のものではどうなるのかをやり出したのです。石を入れたり、砂を入れたり、そしてNKさんが面白いことを発見しました。セロテープを数センチ入れたら、「みて、みてストローになった!」というのです(写真7)。

私もそれは驚きました。そして混ぜ続けると、透明なセロファンになって「こうなったよ。でもくっつかない」と広げて見せてくれます。ノリが溶けてただのセロファンになったようなのです。私もそれは予想していなかったので、自分でもやってみましたが、確かにそうなるのです。

クラスに戻った3人について、担任は「またやりたい、すごく言っていて、とても面白かったようです」とのこと。チョコレート効果ではないといいのですが。このような活動は、少し大人側が主体性を発揮して活動を構造化する必要があるのですが、これまで絵の具や花びらで「色水あそび」はやってきたものの、それは色が変わる、綺麗になった・・の方へ注意が向っていたのですが、解けること自体に関心を持って「じゃあ、これはどうだろう」と試してみるという自発的な探究へ向かうには、そこまでの〈滑走路〉が必要だという感じがします。

こんなことを、いろんな場面で何度も繰り返していくことで、どうなっているんだろう?いいこと思いついた!(今日も数回、どの子からも、この言葉が出たのですが)という活動が増えていくのではないかと感じたのでした。