サナギになってしばらく経った今朝、やっと蝶になりました。

毎日のように観察していた子どもたちは興味深く見入っていました。

午後には羽を広げて羽ばたき始め、今は保育園の玄関を舞っています。

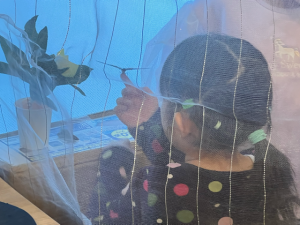

「お腹が空くから砂糖水を上げよう」と、葉っぱにチョンチョンと砂糖水をつけています。

羽を指で挟んでもたず、指先に歩かせるようにとまらせています。蝶への関わり方にも子どものやさしさを感じます。

2023/11/21

サナギになってしばらく経った今朝、やっと蝶になりました。

毎日のように観察していた子どもたちは興味深く見入っていました。

午後には羽を広げて羽ばたき始め、今は保育園の玄関を舞っています。

「お腹が空くから砂糖水を上げよう」と、葉っぱにチョンチョンと砂糖水をつけています。

羽を指で挟んでもたず、指先に歩かせるようにとまらせています。蝶への関わり方にも子どものやさしさを感じます。

2023/11/17

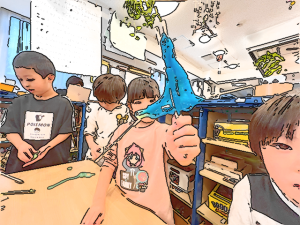

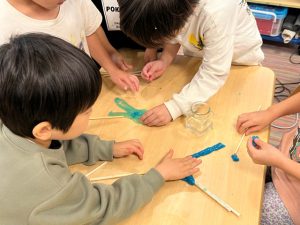

袋に入れたスライムをどうしても触ってみたい、というので、直接触らせてみました。

すると、子どもは実にさまざまなことをし出します。それをみていると「遊ぶ」ということは、こういうことか!といろいろなことに気付かされます。

それは小一時間続いたのですが、スライムという物質の特性が子どもの面白い!という感性をずっと刺激し続けるような時間が流れていました。

形や色や感触が変わっていく面白さ。ひんやりと、ベトベトした状態でも手でつかみ取ることができ、手に載せておくと、ゆっくりと垂れていく形の変化。

たれ落ちると細長くなって伸びていき、長くなっても切れなかったり、もっと長く伸びて自分の背よりも高くなっていくと、椅子に立ってみたり。

また机の上に広げてドーナツや池、ハートマーク、うんち、虫、カエルなどいろんな形に見えてきて、そのたびに「ほら、みて」と見せ合いが始まりました。

割り箸を刺して焼き鳥だとか、キャンデーだとか、いろんなものに見立てようとしたり、割り箸が何本も刺さってもしばらくそそままになっていることを不思議がったりして、試しています。

テーブルを囲んで、お互いの様子を見合いながら真似したり、長さや色を比べたりして、いわばスライムというものへの働きかけを通してその変化を楽しんでいました。

感心するのは、物の性質にあわせて、ベトベト、つるつる、しっとり、びよーん、つぶつぶ、ざらざら、ごつごつなどを使い分けていたことです。感触の違いを上手に言葉にできるようになっていたのです。

2023/11/16

今日の保育写真をみて、思い出したことがあります。先週末のことですが年長のKSくんが、お迎えにきたお父さんにまっすく帰らずに、ある公園で遊びたい!と駄々をこねていました。聞いてみると「雲梯」ができるようになって、やりたがっているそうです。偶然にもその姿の写真が次のように選ばれていました。

<遊具で遊んでいると、昨日合同こども会のバスで一緒だった保育園のお友だちが・・>

昨日の合同こども会は観劇が中心で、せっかく集まっても交流がありません。でもこうやって近くの公園で一緒に遊ぶ仲間になるきっかけになったのなら、それはそれで意味があったといえそうです。

<お互いの園の帽子を確認し合い、「また公園で会ったら遊ぼうね~」と少し交流をしました♪>

また別の保育園とも再開があったようです。

<和泉こども園のYちゃんのお友だちに会いました。Yちゃんとそのお友だちが遊んでいるとお互いに周りのお友だちも集まってきて・・・

こ~んなに大集合!!名前を言い合い、「また遊ぼうね~♪」とバイバイしました♪

さらに、近所の親子でしょうか、アゲハが取り持つ新しい出会いも生まれたようです。

<Mちゃんは、公園に来ていた親子と交流中。Mちゃんが捕まえたアゲハ蝶を見に来た所からお友だちになったようです。「おねえちゃ~ん」ととても仲良くなっていました♪>

<今日は2つの保育園のお友だちとの交流がありました。昨日の合同子ども会をきっかけに、色々な園との交流が持てると、小学校へも繋がっていくので、そんな中で和泉公園は、近隣の保育園との交流がもてるので、とても良いな~と感じた日でした。それぞれの公園の良さがありますね。色々な保育園との繋がり持っていきたいと感じた1日でした。>

まだまだ、ほんの小さな一歩でしかありませんが、あの「架け橋」に向けて、ちょっとでも繋がっていきたいものです。

2023/11/15

2023/11/14

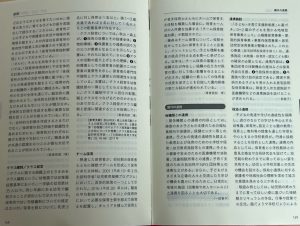

研修会の二日目(14日)は、高田馬場の研修会場で藤森代表の講義、実践発表、質疑応答です。テーマは「チーム保育」です。今年3回目の保育環境セミナーの総まとめになります。藤森代表の講義は「ヒトという環境 子どもにとっての環境 同僚性としての環境」という内容でした。チーム保育というのは、かなり前から提案されているものなのですが、私たちの保育グループでは次のように考えています。この考え方は、保育学用語辞典にも載っているので、そのまま引用してみましょう。

「習熟した保育者が、初任期の保育者とともに複数でチームを形成して保育にあたる体制。(省略) 藤森はチーム保育について、役割分担をしてともに保育することと定義し、メリットとして、子ども理解を複数の視点で行える点を第一に挙げている。近年は、チーム保育の基礎として組織文化が存在し、組織の在り方が保育の質に対して強い影響を与えることが示され、組織の一員としての保育者の成長を促すことを目指して園内研修の新たな試みが進めれている。」(中央法規『保育学用語辞典』(秋田喜代美監修169ページ)

今日の研修会では、実践発表として2園から報告されましたが、学級担任をやめ複数担任で保育をしている事例もありました。千代田せいが保育園では、年齢別のクラスとそれぞれに年齢別の担任がいます。ただ子どもの生活する空間は、それぞれのフロアを自由にどこでも行っていい、遊んでいいということになっています。子どもの発達や興味関心から活動が生まれうやすいようにしているからです。子どもが行った先に先生がいて、クラス担任を超えたところで対応することもあります。

2023/11/13

見学者に保育を説明することは、保育を振り返るきっかけになります。今日13日(月)はさいたま市と江戸川区から保育リーダーの方が見学に来られました。他人に説明していると、自分が知らないこと、分かっていないことに気づくことがあります。そして後で調べてみよう、という気になります。そして保育の場合「そもそも、どうしてそうしているのか?」「どうして、そう言えるのか?」が、よくわからないことがあるのです。今日は見学者の方と話合いになったのは、チームワークの在り方でした。

千代田せいが保育園は、社会福祉法人省我会が都内(八王子市・新宿区・千代田区)に4つ運営している認可保育園(うち2つはこども園)の一つです。その省我会の理事長が私の上司にあたる藤森平司統括園長です。その藤森理事長が作った保育研修団体「ビギングツリー」が、毎年4回ほど研修会を開いています。今年は7月9月11月の年3回「保育環境セミナー」になり、コロナ禍が終わって、全国からたくさんの保育者が高田馬場の研修会場に集まりました。その一環として、お互いに見学もしあっているのです。

毎回テーマが異なり、7月は「子ども同士・異年齢」、9月は「子ども主体」、そして今回の11月は「チーム保育」です。見学者の方と同僚性のあり方を、具体的に語り合えるのはお互いに貴重な機会になります。私はリーダーシップがあるならフォロアーシップも必要だし、そもそもメンバーシップを意識しているか、ということが大事だろうと思っています。省我会の保育理念は「共生と貢献」。それが子どもの成長にふさわしい経験になるようにチームワークを働かせたいと思います。

2023/11/11

絵本の読み方はいろいろあっていいのです。私の場合は、その絵本にふさわしい読み方をしています。今日10日(金)は、かこさとし「おたまじゃくしの101ちゃん」のリクエスト。事前に2歳児クラスの子も参加するというので、ざりがにとたがめが戦うところでは、読む前にさっと作った紙人形も登場させて読んであげました。

この絵本の場合は、紙芝居を読んであげている感覚に近く、子どもたちが後で劇として遊び出す可能性もあります。だんだん仲間意識が強まっていく年長さん後期ぐらい、つまり今頃になると、こういう話がちょうどいいかもしれません。また最近は散歩でザリガニ釣りに行ったり(実際にはできなかったのですが)、1階でカエルを飼っていたりしているので、少し身近な話にもなったようです。

2023/11/10

お仕事から帰ってきて、お迎えへ行く前に、コーヒーでもちょっと一杯いかがですか?

保護者の方同士の自由なおしゃべり、懇談に、お気軽にご利用ください。

場所は2階のダイニングです。

月1回ぐらいのペースで開いています。

もし早めに園に来れたら、お迎えの時間までお茶しながらお話しましょう。

<ゆる~いルール・利用の仕方>

・時間になったら子どもをお迎えに行ってね。その後、もし時間が許すなら、子どもも一緒に2階で過ごしましょう。

・途中参加、途中退席ももちろん大丈夫です。いつでも出入り自由です。

・17~18時が基本時間、後片付けまで含めて18時半には完全撤収します。

2023/11/09

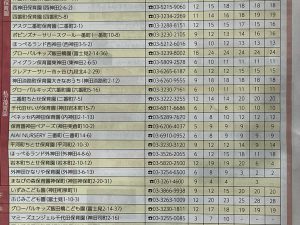

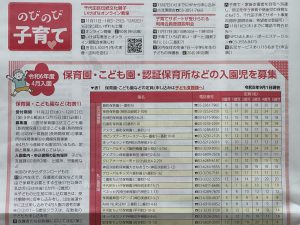

千代田区は来年度(令和6年度)の保育園の募集を始めました。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoikuen/riyoannai/hoikuen-nyuen.html

申込期間は11月22日(水)から12月22日(金)まで。

★「いい夫婦の日」から1か月間、と覚えておきましょう。

ただし郵送やオンライン申請は1週間早い12月15日(金)必着なのでお間違いなく。

ぜひ、見学にいらしてください。

見学日はできるだけご希望日に合わせますので、お電話ください。

詳しくご案内します。

03-6811ー6686

2023/11/08

8日(水)の夕方、「馬の水飲み場」で、ちょっとだけ遊びました。草ぼうぼうの空き地ですが、こういう場所は子どもたちが大好きです。

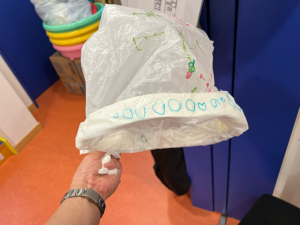

こんな場所には「なにかいそう」と、子どもたちはわくわくしながら入っていきます。虫をとりたいRくんは、手作りの虫網ならぬ虫袋を手に、ちいさな蝶を「つかまえた!」といって見せてくれました。

自然や虫が好きな子どもたちの姿をみていると、ヒト自体が自然がうんだ生き物であることを思い出させてくれます。