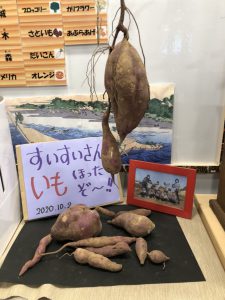

すいすいの子どもたちの「芋掘り」の格闘ぶりを手伝っていると「こうやっていろんなことを学んでいるんだなあ」、「遠くまでバスでやってきて良かったなあ」と思いました。

まず芋が地面の下に、どんな風に埋まっているのか想像できていません。到着すると茎や葉っぱは切られて「さあ、どうぞ!」と農家の方が準備してくださっているので、子どもたちは「ん?このへん?」という感じです。まずは、そこからイメージを持ってもらうところから、芋掘りのスタート。

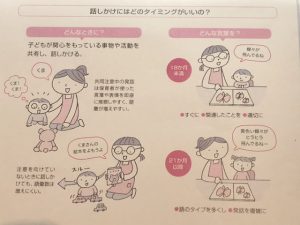

一人二株ずつ掘るように、「○○ちゃんは、これ、とこれね」と、掘る場所の前に座ってもらいます。このサツマイモ畑には、今日は10団体が車で来ていたのですが、団体や家族に掘ってもらうために作っているので、掘りやすくしてあります。予めも盛り土をした小山の中で大きくなっているのです。

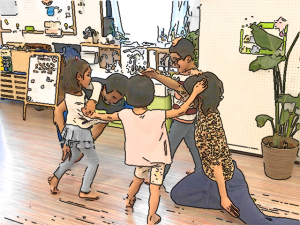

土から赤いサツマイモの肌が見えると「あった〜!」と勢いが増して、どんどん掘り始めます。それでも芋の周りの土が固いところは、幼児の指では掘り返すことができず、「助けて〜」「取れな〜い」と先生を呼びます。

ほとんどのサツマイモはラグビーボールのような形をしているので、大抵は半分以上姿を見せると、あとは細くなっているので、子どもでも引くと抜けることが多いのですが、凸凹の長〜い形のがあったり、曲がっていたりすると、てこずっていました。

「見てみて!これちびちゃん!小さいよ、こんなに!」と、大きさを比べている子や、「大きい」とか「重い」とかを何度も口にしています。前日の雨が少し土に湿り気を与えて、土は比較的掘りやすい状態でした。

それでも5分、10分と頑張っていると「取れた!」「できた!」と嬉しそうに掲げて見せてくれます。地面の下に食べられるものがあることを知った人類が、偶然ではなく、意図して育て始めた栽培の知恵。その収穫の喜びの一端を体験できたようです。

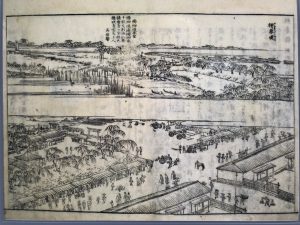

わざわざ、広い農地まで足を運んで芋掘り遠足をするのは、作物を育てるという人々が生きていく上で欠かせない「食べ物を栽培して育てる」という文化的実践の「入り口に立ってみる」という経験になってくれたら、というのもあります。

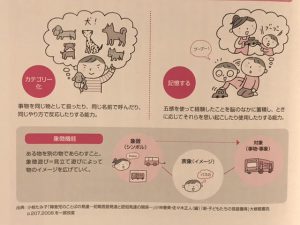

また、すべても食べ物は、スーパーにいけば魔法のように手に入るのでないことを、あとで「勉強」して知ったとき、あの芋を掘った時の土の硬さ、芋の重さ、大きさなどの感覚的な体験がよみがえったり、知識として学ぶことに実感をともなった理解の支えになったりしてくれたら、という願いもあります。

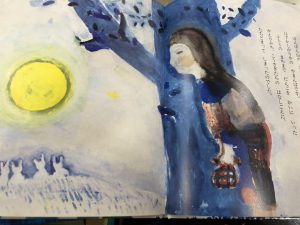

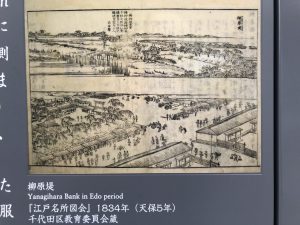

中秋の名月は、満月ですから太陽とちょうど180度反対の方向にあります。西に日が沈んだ頃、月はやっと東に顔を出します。月は東に日は西に、です。今日の満月は屋上からも、昨日のようには見えませんでした。ビルの谷間からの観察はお迎えの時間にはかないませんでした。次のチャンスは運動会の前の頃になります。