昨日26日(土)の「親子運動遊びの会」は、いかがでしたか? 普段の様子は21日配信のビデオ(11月4日まで)でお伝えしまししたが、親子でやってみて、どうでしたか? 一緒にやってみると、子どもが好きな体の動かし方や、体が気持ちとつながっていることに気づかれたのではないでしょうか? また大人の方は、自分の心と身体の硬さをいろいろ感じますよね。

子どもの頃にちょっと大切にしてあげたいのは、身体のまわりの環境への関わり方を多様に経験してみることです。その関わり方の中に、子どもの方に育つものを、入園案内の説明の頃から「自分通りに体を動かせる」とか「体のバランスをよくしてあげたい」と申し上げてきました。

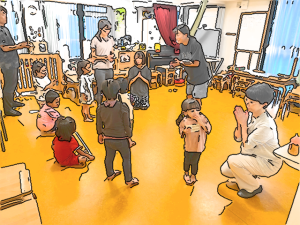

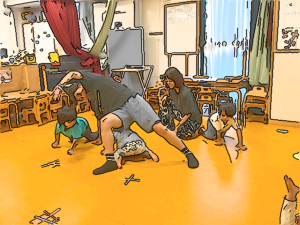

ダンスを取り入れたのは、体を動かすことの楽しさのなかに、「こんな風に体を動かしてみると、こんな“いい感じ”を覚える」といった、自分の身体へ気づきを育てているだろうと、期待しているからです。そこでダンサーの青木尚哉さんと、活動内容を作ってきました。昨日の会では、ダンサーの宮崎知佳さんも参加していただきました。

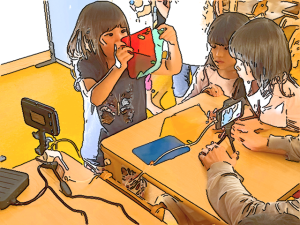

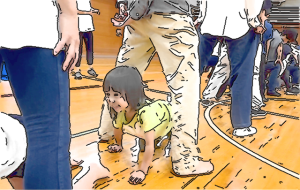

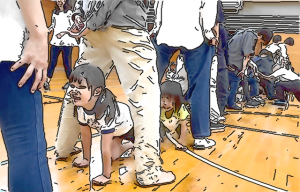

体育館のような広い空間は子どもにとっては、それだけで不安を覚えたり、気持ちが固まったりすることもあります。初めて場所だと、そういうこともあります。そこで乳児0歳から2歳児クラスまでの第一部では、ウォーミングアップとして「親子で音と身体で楽しもう」として、大好きな「とんとんとんひげじいさん」「しあわせならてをたたこう」「かもつれっしゃ」で「心と体」を温めました。

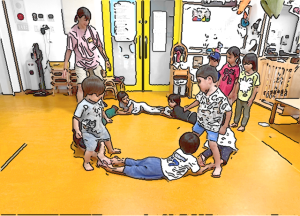

幼児の方では最後のプログラムに「鬼さん鬼さんなにするの?」を大人が体験してもらいました。即興性を求められるのは大人でも抵抗感を覚えるものです。ちょっと難しいと感じるのですが、子どもは大人のやることを真似して楽しんでいました。

「真似したい、でも、できた。できない」がはっきりするので、そこは振り付けのあるダンスに近くなるのですが、ただ真似することは好きなので、バラバラの好きな場所で、子どもによっては、みられない状況だと、楽しんでいる姿がたくさんありましたね。この辺りは子どものViewにあった環境をどう包摂してあげれるか、今後の工夫がありそうでした。

もう一つ、ダンスの特徴の一つは音楽性です。動画でもお伝えしましたが、音やリズムや歌とともに体が動きだす要素が、すべてのプログラムに入っています。大半は坪井保育士のピアノとギター、菅田さんのカホンの生演奏で、それぞれにふさわしい音楽空間になっているのです。これに思わず同調したり共鳴したりしていました。伴奏の多くは自由演奏ですが、その運動にあったものを即興で演奏してもらいました。

子どもたちによっては、このような運動よりも、鬼ごっこやかけっこ、リレーや綱引き、玉入れなど、競争性やゲーム性の高いものは楽しいです。こちらも今後、親子でやってみたいと思っています。ただ普段の生活のなかでは、競技性の強いスポーツや勝ち負けのはっきりする遊びの方が圧倒的に多いこと、乳児ではあまりできないことなどから、この会ではあえてダンスを選んできました。いずれにしても、トータルに体の感覚を多様に育ててあげたいと思っています。

(ホームページの「行事」(パスワード必要)の方にも写真入りで載せました)