「味の探究って、どこまでが探究なんだろう?味わう姿って、その時だけじゃないようので・・」。午後の振り返りでは、そんな話し合いになりました。今日はレンコンでした。茹でたレンコンと焼いたレンコン。その美味しさに大人もびっくり、だったのですが、子どもたちは正直にその反応を示してくれます。

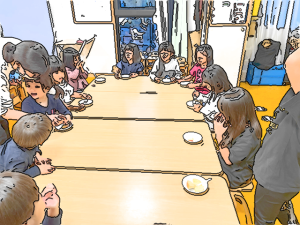

配り終わったらと思ったらすぐに「おかわり」とお皿を出し出したHちゃん。「今日はこれで終わりなんだけど・・」とシェフのそら先生(江口颯良)がいっても、じっとすわったまま移動しようとしない姿に、担任が可笑しくて笑っていました。

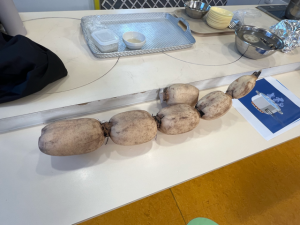

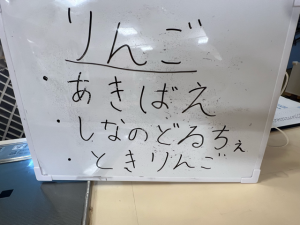

8月のナスにはじまって、9月のきのこ、10月のきのこピザ、そして今回はレンコン。2歳児クラスのにこにこ組の子どもたちは、だんだん慣れてきたのか、そら先生がくるね、というと「なんだかソワソワ、わくわくしているよう」だそうです。最初に机の上に登場したのは、蓮根の先端部分。これなんだろう?スライスしたレンコンを重ねていくと、だんだんそれらしくなってきて、全貌が明らかに。

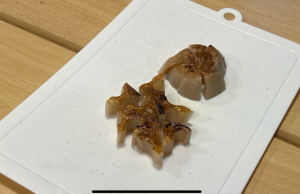

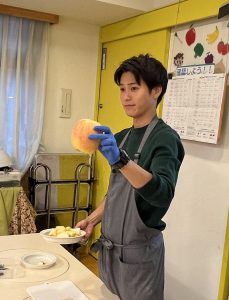

つながったままの大きなレンコンを、さわったり、抱えたりしながら、そのずっしりとした重さも体感します。茹で上がったお鍋から湯気が立ち上がり、香りもします。一人ずつそれを見たり嗅いだりして、それらかいよいよ、たべてみた〜い!となって、目の前で切り分けます。湯気の立つアツアツのレンコンに塩をふって、小皿で配り終わるまもなく「おかわり」という姿になっていったのでした。

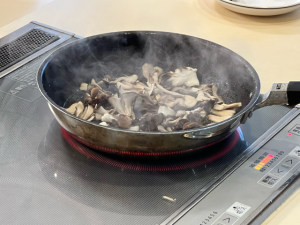

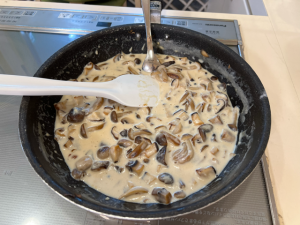

そのあと、こんどはソテーしてみます。鍋に油を注ぎ、ジューッと焼き始めます。これももう3回目なので、どんな音がするかな? どんな香りがするかな?というと、子どもたちから、いろいろな声。先生たちがそれを聞き取ってメモをしているのですが、少し焦げた香りがしてくると「いいにおい!」と聞こえてきます。

振り返りで話し合っていると、この時間に限らず、いろんな姿がつながっていることが見えてきました。始まる前も終わった後も、昼食のときの様子も家庭での姿も、はっきりとその影響とはいえなくても、きっと影響を与えていくでしょう。「すこし長い目で見てみよう、これを続けていくことで大きな変化につながっていくんじゃないか」というのが、今日の話し合いでした。

-212x300.png)

-212x300.png)