「ターサイがおいしかった人?」は〜い!

「ゆきなが美味しかった人?」は〜い!

「ほうれんそうがおいしかった人?」は〜い!

・・・2歳児クラスの子どもたちが、みんな「は〜い!」とどれかに手をあげていました。どれも青やさいなのですが、大抵は嫌いな子どもたちがいそうなものでしょう?それが好きになっていった活動が以下です。

2階に掲示してありますが、写真と説明書きをそのまま、写真も加工せずに、ホームページの「にこにこ組」のブログ(パスワードが必要)に載せましたので、そちらでもご覧いただだけます。

以下はその掲示内容、です。名前はイニシャルに変えました。

🔳【2月は緑のはっぱ「葉菜類」にチャレンジ!】

8月から始まった食育活動も今月で7回目となりました。

これまでは、なす、きのこ、れんこん、かぶなどを取り入れてきましたが、2月は、野菜の中でも子ども達の苦手意識が強い“葉菜類”をテーマとしました。

・中国の代表的な野菜「ターサイ」

・雪の中で育つ「雪菜」

・ほうれん草です。

この3つの葉菜類を食べ比べしました。

食育活動が大好きなSくん。活動が始まる15分前から手洗いを済ませてスタンバイ!

🔳【緑の野菜は苦手という先入観 面白そうな体験から苦手な野菜に親しむ】

「ほうれん草ってどれか知ってる?」

「これー!」とそれぞれ指をさして教えてくれました。

どれも緑色で、葉っぱの形も似ているので、たくさん並んでいると、区別をつけるのはなかなか難しい。

「ほうれん草はこれだよ」と見せててもらうと、子どもたちは触ってみたくて、すぐに手が伸びていました。

【緑の野菜は苦手という先入観 面白そうな体験から苦手な野菜に親しむ】

「葉物系は、扱うのが難しい」と江口さん。

子ども達は、緑・葉っぱが見えると、やっぱり(参加するのを)やめると言う子も多いようです。

“葉菜類=苦い、美味しくない”という先入観をどういう風に子ども達が「食べてみようかな」という気持ちに向かっていくか・・

そのきっかけの一つが、「洗う・ちぎる」といった調理のお手伝いのような活動でした。

洗う、ちぎるという身体的な動作の中で、子ども達が、野菜=苦手な物という意識を忘れて、ちぎるという動作に夢中になっていく。

そこから、面白そうだな。食べてみようかな。と、いつの間にか“食べたくない”という壁を越えて、

「あれ?食べてみたら、なんだか美味しいかも」と、子ども達が野菜に対する新たな感覚を重ねていく。

今回、にこにこ組でもそんな風に子ども達の姿が変わっていった場面がいくつもありました。

今までは、積極的に参加していたHちゃんも緑の野菜を見たら、なんだかそわそわ。苦手だなという気持ちがあったようす。だけど、保育者と一緒にちぎってみると、そこからちぎることに夢中になって、参加し始めていました。

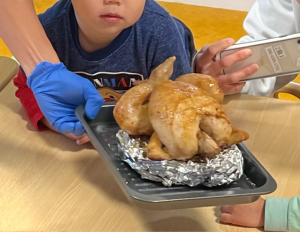

そら先生が、布をめくって、緑のお野菜が見えると、 ササーとお部屋に戻って、電車で遊び始めるYくん。 始まる前までそら先生が、準備する様子を嬉しそうに覗きに行っていたけれど・・。 「どうしたの?」と聞いてみると、 「ぼくの苦手なお野菜だから、遊んでいるの」と話してくれました。

Yくんの中で苦手スイッチが入っていたようです。 「ちょっとだけみんなの様子を見てみるのはどう?」と聞くと、 「それならいいかな」と思ったようで、後ろの方から調理の様子を見ることに。ちょうど油がじゅわ~っと跳ねたり、香ばしい匂いがしたり・・お友達の楽しそうな雰囲気につられて、炒める様子を見入っていました。

写真(焼いているところを見ている)

食べる時にも、席から離れたところで、みんなの様子を見ていたのですが、自然とお皿の方に手が伸びていました。 ターサイの茎の方を少しだけ味見してみると、 「思っていたよりも美味しい」と感じて、よそってもらったものを次々と食べ始めていました。

Rくんも、一口目を食べるときには、なかなか手を付けられずにいました。周りのお友達が「おいしい。おいしい」と食べているのを見て、パクリ。 いつの間にかお皿の中が空っぽになっていて、驚きました!

炒める様子を見ていた時。「なんだかわくわくするね」「おいしそうだね~」とつぶやいていたRちゃん。Rちゃんのその一言は、これまで重ねてきた活動を通して、野菜を食べる楽しみ、美味しい感覚を身体が感さじているからこそ自然と溢れていた言葉だと嬉しく思いました。

3種類の野菜を食べ終えても「まだ食べたい」とおかわりを リクエストするにこにこさん。

おかわりは、3種類から自分が好きな物を一つ選ぶことに。

「雪菜がいい~」「ぼくはターサイ!」と次々に野菜の名前が出てきて 驚くとともに、子ども達が3つとも食べた中で、自分が好きな野菜を選んで伝えていることにも感心しました。

野菜をよそってもらうと、ひときわ大きな声で「いただきま~す」の声。 さっきまで、苦手だと言っていた葉菜類を前に、自分から「いただきます」 をして、満面の笑みで食べ始める姿になんだかあったかい気持ちになりました。

周りの子達もその声につられて、「いただきます」のオンパレード。

今日の「いただきます」は、心から野菜を食べたくて、やっと焼き上がった野菜が食べられることへの嬉しさが表れて自然と溢れ出てきたように感じます。

食育活動の振り返りでも この姿が、本来の「いただきます」の意味だよね。と大人の方が子ども達からたくさんのことを学んだ一日でした。 食べ終わると、「めっちゃおいしい」とお馴染の嬉しい一言も。

・・・・・・・・・・

【午後の振り返りから】

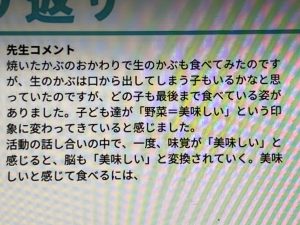

先生コメント

日々の昼食での緑の野菜への苦手意識を少しでも無くすことができればと思い、思い切って提案した素材でしたが、そら先生がお料理すること、そして今までの“食べてみたらおいしかった”という経験により苦手な子もパクパク食べるという感動的な瞬間もみられ、嬉しく思いました。塩で味付けし、炒めることにより素材の甘みが引き出され、「めっちゃうまい」「もういっかい(たべたい)」という声が出て、「おかわりしたい人?」との問いかけに、ほとんどの子が椅子に座り待っていたというのは驚きでした。野菜への見方が変わり、家庭や保育園での食事でも食べてみようかなとプラスに思える子が増えれば幸いです。

先生コメント

野菜といえば!と言われても、たくさんの野菜がでてきますよね♬にこにこさんは、これまでの食育活動を通して、たくさんのお野菜さんと出会い、触れ合い、そして、味わってきました♬今回は、葉菜類。そら先生が出してくれたのはー?! ターサイ、ゆきな、ほうせんそう!この3つの野菜に共通して言えるのは。。。なんでしょうか? 大人の私たちも、知ってるのは、ほうれんそう!という人も多いのではないでしょうか(笑)そして、野菜のイメージの色は?と問われると。第一感で、緑という言葉を連想してしまう人も多いのではないでしょうか?日々の昼食でも、苦手に思っている子どもたちは、たくさんいます。。その中、子どもたちは、今回の食育活動も意欲的に取り組んでいきます。野菜の概念が子どもたちにとっても、やだー苦手ー!という思いから、あ、美味しそうかも、食べてみようーという、変化が伝わってきました!!♪♪

先生コメント

今回の「葉菜類」は、クラスでも苦手な子が多く、担任から江口さんに提案した内容でした。今までとは違った姿があるのではないか。食べてくれるのだろうかと思っていたのですが、子ども達は、いつものように前のめりに参加している様子がありました。その中でも苦手意識を持っている子はいたのですが、「きっと今日も美味しく食べられるのだろう」という野菜に対して良いイメージがこれまでの体験からしっかりと積み重なっていました。それくらい、子ども達の感覚は繊細で、子ども達の「わくわくするね」「もっとたべたい」という言葉からも感じます。今まで食べてきた野菜の「美味しい」という味の感覚を覚えていて、炒める匂いや油が跳ねる音などからも思い起こされていたのではないかと思いました。それが、苦手な物でもプラスのイメージへと変化されて、「食べてみようかな」という気持ちに繋がっていったのかなと感じました。

-225x300.png)