-212x300.png)

今回は「早生もの」の「りんご」と「みかん」です

早生ものは高いのですが、産地直送なのでこんなにお得な価格でご提供できます。

もちろん低農薬の安心・安全な果物です。

ご予約はコドモンのアンケートから。10月4日までにご予約ください。

昼間の食育活動では、旬の「しいたけ」をつかったピザをつくります。

お昼ご飯の副菜も、そのときに焼いて作ります。

2024/09/27

-212x300.png)

今回は「早生もの」の「りんご」と「みかん」です

早生ものは高いのですが、産地直送なのでこんなにお得な価格でご提供できます。

もちろん低農薬の安心・安全な果物です。

ご予約はコドモンのアンケートから。10月4日までにご予約ください。

昼間の食育活動では、旬の「しいたけ」をつかったピザをつくります。

お昼ご飯の副菜も、そのときに焼いて作ります。

2024/09/11

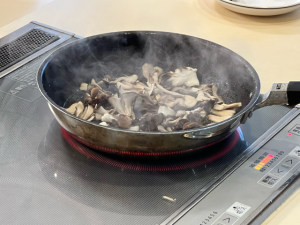

おいしさの探究を始めてみて、「味見をする」こと、「比較する」ことの大切さに気づきました。今日は秋の味覚キノコが登場。しいたけ、なめこ、まいたけの3種類。順番にソテーして食べてみると、そのおいしさの違いににこにこ組(2歳児クラス)の子どもたちがはっきりと気づきました。

「どれが1番おいしかった?」との問いかけに、しいたけ、とか、なめことか「はーい」と手が挙りました。どんな流れでどんな様子だったのかは、ドキュメンテーションをご覧ください。

食材を1つ選んで、じっくり観察したり、触ってみたり、千切って食べられる大きさに小さくしたり、目の前で火が通っていく様子を眺めた上で、味見をするように試食してみる。味見をするときに、まさしく味に注意が向くことがわかります。味見と言うのは、そういう役割があったのかと、当たり前のことに気づきます。

おいしいかどうか、自分が食べれそうかどうか、給食の時も味見をするのですが、1つの食材をしっかりと、どんな味か確かめるように味わうこと。普段の食事の中であまりやらないことですね。そういえば、子供の頃、晩御飯が始まる前に、サツマイモの天ぷらをつまようじで1個、食べたときのおいしい思い出が記憶に残っています。要するに、こういうことだったんですね。

2024/09/04

食べ物が「おいしい」というとき、美味しいと書くなら、味にも「美」を感じるということなのでしょう。その場合の「美」はとても広い意味であり「よい」という意味に近いのかもしれません。そう考えると保育の方向にも「よさ」があるので(というよりも人間はなぜかわからないけれども「よさ」を追求しているので)、美味しさを求めるということも大いにあっていいことでしょう。

というようなことを考えていた時に、先日9月2日に、大妻女子短大の栄養学の先生がいらして、次のようなことを話されます。その短大から実習生を受け入れているからです。(写真)

・美味しい給食づくりを目指しているのに、実際は栄養とメニューの工夫ということにどうしても力点がいきます。

・それはそれで大事なことなのですが、作るところまでで、実際にどう食べているか、どう食べてもらいたいか、そのためにはどうしたらいいか、というところまではなかなか届かない。

そしてこうおっしゃいます。「保育所に栄養士の必置義務がないから、養成校も保育所での食事の提供のあり方を教える内容が乏しくなってしまう」ということもあるそうです。なるほど、そうかもしれないと思いました。2年間養成課程の中で、高齢者や介護施設や病院や企業の給食も学ばなければなりません。

確かに一方で、こんな話もあります。「栄養士と調理師の両方を採用するといいよ」という方もいるのです。その趣旨は、調理師の方が美味しい料理を作れるという意味です。

しかし、実際に採用した経験があるのですが、確かに腕はよくて、早く調理できて、盛りつけも上手だったりします。ただ、たまたまそうだったに過ぎないのですが、長く飲食業界での修行経験者なので、味付けは濃く、上下関係が厳しく「昭和作法」で仕事を部下に求めます。若い人はついていけませんでした。

そのケースに限らないのですが、21世紀生まれの人への育て方を昔の経験者は教わっていないので、採用後のリスキリングでは間に合いません。

というような話をしたのですが、上の話は誇張気味だとしても、似たような話を聞きます。

ちょっと話はそれますが、保育所の調理業務というのは、栄養計算も必須で保健所に提出しなければなりませんし、その上で献立を作成し、そして食材を選んで発注し、実際に毎日、基本的にその日の朝早くから調理業務(離乳食から幼児食、食物アレルギーの代替食、延長保育の夕食や捕食まで)があり、食中毒予防などの衛生推進も怠ることもできません。

このような業務の上に「喫食指導」や「食育」があるという現実があります。期待したい業務を広げていくと、かなり保育所ならではの専門業務があって、もしかすると、食育を担う保育者としての「調理員」のあり方を、ちゃんと検討しているところがない、ということかもしれません。しかるべき「調理員」の姿が、それぞれの保育園に任せっきりでいいのでしょうか?そんな疑問が頭をもたげてくるのでした。

2024/09/02

園だより「巻頭言」9月号より

保育園の食事に限らず、子育て中によく話題になるのは単純化すると「なんでも良く食べるようになってほしい」ということですよね。少食とか偏食にならないように。当園の食事のしおりにも有名な「5つの子ども像」が書いてあります。①お腹がすくリズムのもてる子ども、②食べたいもの、好きなものが増えるこども、③一緒に食べたい人がいる子ども、食事づくり、④準備にかかわる子ども、そして⑤食べものを話題にする子ども・・・です。

先生たちも残食を気にして、よく食べることが良いことであり、残すのは良くない、もったいない、という考えが優先される傾向があります。それはセミバイキングにしても同じ方向を向いています。しかし、冷静に考えてみると、多少語弊があるかもしれませんが、子どもも大人も「美味しいなら食べる」のではないでしょうか。もちろん、お腹も減っていないとか体調が悪いとかなら仕方ありませんが、その文化に住んでいて美味しいとされているものは望むものでしょう。

そこで美味しいと感じる要素を考えてみたのですが、まず食材のおいしさというものがあります。従来から「旬のものを」と言われてきました。産地や育て方の違いも影響します。そして調理法によって味はずいぶん変わります。「素材の味を生かして」というのも調理次第というわけでしょう。そして今回、当園が注目してみたいと思うのが子ども自味覚体験の質です。お腹が減っていると何を食べたのかもわからないほど、あっという間に食べてしまうや早食いの子がいます。それはそれで健康的とも言えますが、もう少し味わって話でもしながら食べてもらいたい。その食材や料理を「味わおうとする」という姿勢を育ててみることで、本人の味覚体験を豊かにできないか?と思うわけです。

従来から、子どもクッキングをしたり、野菜を育てたり、料理の準備にかかわったりなどが言われ、当園もそうしてきました。ただやはり決定的に足りなかったのは、もっと身近に大胆に食材と関わり、調理のプロセスを間近にじっくりと観察したり味見をしたり、いろいろなものを比較して食べてみたりというように、食べられるようになる過程をもっとしっかりと「体験」することじゃないかと思い至りました。先日、これを2歳児クラスで「なす」でやってみたところ、やっぱりそうでした。ナス、といっても色々あって、色も違うし大きさも重さも違います。焼き始めるといい匂いがして、パチパチという音、塩をまぶして焦げ目や湯気がたち、香りが立ってきて。「どんな味がするんだろう?」と興味津々です。

2024/09/02

-212x300.png)

今回は秋の味覚 しいたけ

そして極早生の みかん

お申し込みはコドモンの「アンケート」でご予約ください。

支払いは11日当日、PayPayで。

子どもたちの食育活動では「しいたけ」をつかって、その味の探究をします。