https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250430/k10014793221000.html

やっと、ここまできました。

大人だけの問題ではなく、これが子どもの発達に影響しています。

ただ、「病気」に収れんさせていいのかと言う問題は当然ありますが。

2025/04/30

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250430/k10014793221000.html

やっと、ここまできました。

大人だけの問題ではなく、これが子どもの発達に影響しています。

ただ、「病気」に収れんさせていいのかと言う問題は当然ありますが。

2025/02/11

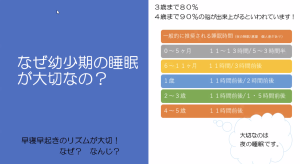

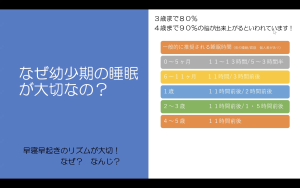

夜の睡眠時間が8時間で昼寝が1時間半だから足して9時間半。足して10時間近く寝ているから大丈夫だろう? そういうふうに考えていたらちょっと危険です。大切なのはあくまでも夜の睡眠です。子どもの夜の睡眠時間は11時間ほしい。子どもの脳は夜作られるのですが、昼寝は夜の睡眠までの補助機能、サポートです。

足して「足りている」というのでありません。でも個人差があるので、次のような様子が「ない」なら、足りているのでしょう。

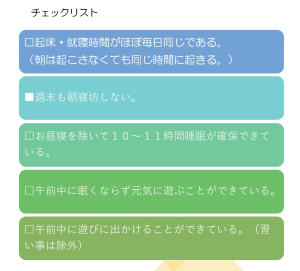

すっきり自分で朝起きてきているか?午前中に自分から活発に体を動かそうとしているか?保育園に行きたくないなど理由のない登園しぶりがないか?イライラしたりすぐ癇癪を起こすようなことがないか?週末に朝寝坊していないか? もし、夜の睡眠時間が11時間前後よりも1時間以上短くて、このようなことに心当たりがあるなら、夜の睡眠を見直したいところです。

夜の睡眠時間がしっかりとれて、朝から自分でサッと目が覚めて起きてきて、朝ごはんも食べて(朝から食欲があって)、朝に排便もできて、生き生きとしているという状態。これが元気な子です。この状態を作ってあげられるかどうかは、大人が用意する環境、生活リズムに左右されます。

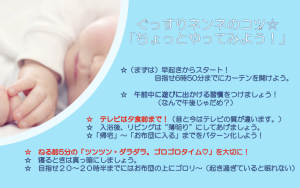

では具体的にどうするか?朝の起床時間を目安として6時50分にカーテンを開けて、遅くともその時間までにはおきましょう。小学校は8時10分ぐらいに学校に着いていないといけないのです。15分前に家をでるとすると7時45分〜50分ごろ。7時起床で間に合いますか?ということです。

ここからはとくに、年長さんに向けての話です。ですか、いずれすべての子どものたちに待っている生活リズムです。

保育園時代は9時半までの登園でよかったかもしれませんが、もし8時ごろに起きて9時に登園していたら、小学校生活のリズムに全くあいません。それを8時に小学校(しかも自分で歩いていく)につくように、かりに1時間ずらすのだとしたら、それは並大抵なことではありません。覚悟を決めて、朝7時前には起きていくように、1週間で10分ずつぐらいずらしてあげましょう。一度にやっても反動が大きくて、うまくいきません。6週間で1時間ずらす。これくらいでどうでしょうか。いまは2月中旬ですから、4月の入学に向けて、あと6週間。最低このタイミングから考えてあげましょう。これだけで、小学校での生活の大切な下準備になっていきます。

仮に4月から親が早く起こしてなんとか学校に到着できても、午前中の授業に気持ちが乗らない、人ととの関係がうまくとれない、前向きな気持ちになれないなどの「小さなこと」がつもり、うまくいかないことが起きやすくなってしまいます。午前中に体を活性化させるのはホルモンのセレトニンです、これがよく出るようにするには朝日をちゃんと浴びて、顔に光をあてること(だから朝やはくのラジオ体操なんて最高!)、必須アミノ酸の入った朝ごはんもちゃんと食べること。それが後で眠りを誘うメラトニンをつくることにつながっていく。

朝7時までに起きて、朝日を浴びて、午前中10時〜12時が1日のゴールテンタイムですから、ここで外遊びをいっぱいやって、昼食後にいったん休憩ないしお昼寝を個人差に合わせてとって(また夕方4時以降の午睡はしない)、おやつをたべて、また遊びに熱中する。

夜8時〜朝7時の11時間。これを難しくしているのは夕方の過ごし方。夕方は夕食以降はテレビを消す。タブレットは覚醒と依存の効果が高いので遠ざける。ブルーライトが子どもの睡眠を妨げるからです。

夕食は満腹を目指して簡素に。大事なのは子どもの話をじっくり聞いてあげる時間をつくること。睡眠先進国の北欧はこれをとくに大事にしているそうです。触れ合いの時間。ここにオキシトシンも役立ってくる。親が忙しいと子どもは落ち着かない。ダウンライトにしてテレビもタブレットもしまって、のんびりとダラダラ10分ぐらい過ごす時間をとる。最初ははしゃぐでしょうが、リズムができるようになると、自ずとあくびが出て眠くなっていくものです。親子で「あ〜幸せ〜」という感じになっていくように。ゴリラの親子がやっているような。私たちの身体は霊長類でできているから。

保育園での様子は保育ドキュメンテーションでお伝えしていますが、そのときのことを「〜したみたいだね」と子どもが思い出すような話題をすると、その話をしだすかもしれません。また保護者の方でも、こんなことがあったのよ、と失敗談とか、おかしかったエピソードとか子どもには受ける、心がほころぶでしょう。

この睡眠講座は毎月開いています。

次回は3月8日(土)にzoomで開催します。

お申し込みは以下からどうぞ。

https://docs.google.com/forms/d/1pCFRbxlgZRvs4wUvuMKpr4WotF-V5otQUwM3ptf4_tc/edit

2025/01/25

今回はうちの先生たちが永持伸子先生の睡眠講座を受講しました。保育上の疑問を出してもらい、その後、いつもの講座内容を節めしてもらい、その上で疑問質問に答えていだだくという流れでした。永持先生によると最近の傾向として感じることとして、多くの母親が「赤ちゃんは夜2〜3度、起きてしまうのは仕方ない、そんなもんだろう」と思っているらしく、本当は、赤ちゃんは夜、そんなに起きたり泣いたりせずに、ぐっすり眠ることができるということを知らないそうです。

そんな話から講座はスタート。夜の睡眠が大事だとは知っているけど、実際にどうしたらぐっすりねんねできるのか、その方法は案外知らないままなんです。というわけで、今日はそのコツを先生たちに勉強してもらいました。

2024/12/21

今年最後の睡眠講座「赤ちゃんねんね」には、ご夫婦でリモート参加されました。毎回聞いていると何かしら気づきがあるのですが、今回はよく知っているはずの「安心と満足」の「安心」について、なるほど、そうか!ということがありました。赤ちゃんにとって、寝ることはもともと不安なことかもしれない、ということです。

というのは、赤ちゃんは眠りが浅くなった時、うっすらと目を開けて周りに異常がないか、みていることがあると言われています。そのとき、記憶力がついてくる4〜5ヶ月ぐらいから、寝る前の状態と違っていると不安になって泣くことがあります。それが多くの場合夜泣きの原因になります。

寝ることが自体に不安要素があるというのは、睡眠時は無防備になるので、警戒させているのでしょう。そこで本人が寝ることを知らないで寝かせてしまうのではなく、「ねんねしようね」「おやすみなさい、だね」などの一言が大事になります。赤ちゃんだから言葉は通じないだろうなどと思わないでください。赤ちゃんは、人の声をちゃんと聞いています。

2024/11/01

睡眠講座「赤ちゃんねんね」

参加申し込みはここからどうぞ。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT-oPpWepUxaUjE8KTGY85GG-0ySO7bW6rpSnKfHRGycrmyA/viewform

2024/09/30

今日9月2回目の睡眠講座「赤ちゃんねんね」は、保育園から最も近い「子育て広場」もある千代田区社会福祉協議会のアキバ分室で開きました。今年で3回目になります。広場に集う0歳から2歳ぐらいの親子向けに、睡眠衛生士の永持伸子さんがシンガポールからZOOMで話をしてくださいました。

最初に会場から「夜に何度か目が覚めてしまうので続けて寝るようになるには、どうしたらいいか」などの質問を受けて、その内容への解説も盛り込みながら、夜の睡眠の大切さや、親子共々ぐっすり眠れるためのコツを教えてもらいました。

私たちの睡眠は、生物としての根源的な基盤に根ざしています。1つのノウハウのように思えることも、その根拠をたどっていくと、人間の長い進化の中で、身に付けた必然性にたどり着くように感じます。

2023/12/19

平日の参加があまりないので、1月からの残り5回のうち4回を

すべて「土曜日」開催に変更します。ぜひ、ご参加ください。

1月13日(土)27日(土)

2月10日(土)20日(火)

3月9日(土)

-213x300.png)

2023/12/13

昨日12日は睡眠講座だったのですが、残念ながら参加者がいませんでした。この講座の内容は「私のいち推し」なので、大切にしているポイントを私なりに以下、まとめてみました。

朝登園してから家に帰るまで8時間から10時間ほど、保育園での生活があるとすると、自宅で夜の睡眠を10時間から11時間とってほしいので、24時間のうち通園時間を除くと、残りの時間はわずか3~4時間ということになります。

睡眠講座の永持先生とそのことがよく話すのですが、スウェーデンやベルギーの育て事情を先生のご友人の方から伺うことがあります。保育園のお迎えが夕方6時だとして8時半までにベッドに入るとすると2時間半ですが、日本では2時間半しかない、と言う受け止め方になりますが、睡眠先進国と言われている国の方の受け止め方は違っていて「2時間もあるのに、どうしてそれまでにできないのか不思議だ、中学生でも9時には寝ている」と言う反応らしのですが、その話を聞いたとき、私はにわかには信じられませんでした。でも、数々の事例を伺っていると、いまでは日本の方が遅れているんだと言う認識に変わりました。

実際のことろ、この2〜3時間で朝食、夕食、お風呂などを「こなしている」方が多いことでしょう。(私の子育ての時もそうでした。子どもを寝かしつける時、私も一緒に9時ごろ寝てあとで一人起きて仕事、なんていうこともよくありました。)

あるいは子どもの睡眠時間が夜は8時間程度になってしまっているかもしれません。あるいは就寝時刻が遅くなり、朝起きるのが辛い状態になっているかもしれません。

確かにそれでは昼間の活動の質は低下してしまい、結局は全体的な成長発達を促進することが難しくなってしまうでしょう。とくに午前中の10時頃が1日の中で、もっとも活発ないい時間帯になる必要があるのに、ぐったり、ダラダラ、人にベタベタしていることが目につきます。保育をしていて、その影響は非常に大きいものがあります。でも日本では社会全体が、この認識が非常に甘い気がしましす。

ここで多くの人が誤解しているな、と私が感じることがあるのですが、その一つは、お昼寝を仮に1~2時間ぐらいしているとすると、その時間を夜の睡眠時間11時間から差し引いてよいだろうと思っている方が多いことです。夜と昼の睡眠の役割は違うので、夜は夜でしっかりと十分な睡眠時間を確保してもらいたいのです。

もう一つ誤解が多いなと思うのは、昼間の運動は戸外だけに限らず、通園の際の歩行や階段の上り下り、園内での生活と遊びに伴う身体的な運動がかなりあるということです。その上で外遊びをできるだけ毎日1時間以上はとっているのですが、睡眠と運動について、食事の栄養と同じぐらい、24時間を通してどんな生活を過ごしているかを振り返ることをお勧めします。

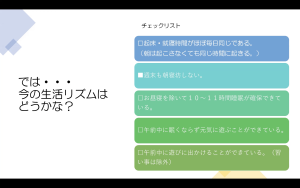

その際、毎日繰り返すことのうち、保育園で専門的な知見を動員していろいろな工夫をしているのですが、家庭での就寝時間のずれ込みだけは、保育園からは手が届きません。これが夜の睡眠不足につながり、昼間の生活意欲や活性度の低下につながっているので、その関連を意識してもらえると嬉しいのです。

これまでの4年間、親御さん達と接してきた中で思うのは、お忙しい毎日のなかで工夫の余地があるかもしれないのはまずは夕食の時間かもしれません。夕食は手の込んだものは避けてパパっと済ませて大丈夫です。一家団欒は大事ですが、毎回献立の工夫に追われるのも、個人差もありますがストレスにならないようにしましょう。折角作ったのに食べてくれない!という気分モードにはまらないようにするのがコツ。栄養面は基本、園の給食に任せてください。

次が光のコントロール。食事から就寝までの時間、室内は白い光ではなくて、間接照明か赤い光に変えます。乳児のころから、食後はテレビやタブレットははつけない、ぐらいの習慣ができるといいのですが。いずれもブルーライトを浴びて、覚醒させてしまうからです。これらの光は依存性があります。視聴しだすとやめるのが一苦労です。

そして入浴のタイミング。日本は湯船につかるので、お風呂に入ると体温がいったん上がり、そして下がるときに睡眠ホルモンであるメラトニンがよく出て眠くなります。帰宅してから先にお風呂に入り、その後食事と言う流れの場合、子どもが寝るタイミングよりも早い段階で、一旦眠くなってウトウトし、また目覚めていないか確かめてみてください。

乳幼児の子育てでストレスがたまるのは、子どもが言うことを聞いてくれないという感覚に陥るときです。子どもが身体的にも興奮して活性化してしまうようなことをさせておいて、またそれをやめさせるというのは大変です。その悪循環になっていないかも見直したいところです。

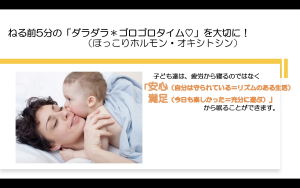

また子どもは夜寝るときに疲れて寝るのではありません。今日も十分楽しかったなあ、という「満足感」で寝るのです。もう一つは、寝る前の5分~10分の親子でのふれあい「だらだらタイム」(おさるさんが毛づくろいをしているあのイメージ)をぜひ設けてください。眠くなった時は甘えも出ます。子どもは眠くなると、ある意味で、タガが外れて、社会的な人間関係のふれあいの欲求、親からの愛情欲求などを求め、もっとやりたいとせがんだり、ぐずったりしがちです。兄弟がいたりすると、その奪い合いになってしまうので、1人ずつタイミングをずらすか、父と母の分担をするかできると良いのですが。それが満たされると、このほっこりした「安心感」で子どもは寝ます。満足感と安心感。このが子どもを夢の世界へ誘うのです。

食後に「絵本タイム」でもいいのですが、1冊とか2冊とか約束してやるほうがいいでしょう。だらだらと何冊も読んでいると絵本をとりに行ったり活発な活動になってしまい、また覚醒してしまいがちです。絵本はできればベッドではなくリビングで。ベッドに絵本を持ち込むと「眠る」ことと他のことがセットになってしまうので、寝ることはそれだけにして。乳児のころから本当は授乳と睡眠も分けたほうがいいのですが、一般に、日本の保健師さんの指導はそこがルーズです。寝るのとセットにしたいのは「だらだらタイム」「ほっこりタイム」の方です。

そして寝るときは「真っ暗」にします。赤ちゃんも加湿器やエアコンのスイッチランプでさえ、見つめてしまいます。それもマスキングしてかくしましょう。幼児になれは薄暗くても大丈夫かもしれません。子どもが寝入ったらダウンライトをつけてもいいです。

このようなことがこれまで成功した事例から私が大事だなと思っているポイントです。当てはまりそうなところがあったらぜひ有効活用してみてください。

なお、来月1月12日(金)は保育園での夕食会を計画しているのですが、多くの方がご参加の意向です。これを機に帰宅後から睡眠までの時間の使い方をチェックしてみませんか?

2023/10/04

保育園の方はお馴染みの睡眠講座ですが、来たる10月18日(水)午前10時30分から

千代田区社会福祉協議会のアキバ分室で、公開講座をします。

会場での参加や、ZOOMでの参加もできます。

20231018 睡眠講座「赤ちゃんぐっすりねんねのコツ」

2023/09/22

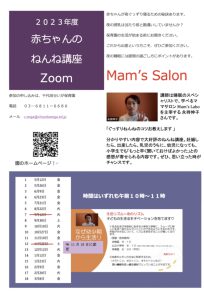

令和5年度の睡眠講座

下半期の日程が少し変更になっています。

11月はいずれも土曜日になりました。

いずれも午前10時から11時までの1時間。無料

全てリモート(ZOOM)で参加できます。

参加されたい方は、以下までメールをください。

招待メールを送ります。

| 1 | 5月12日 | 金 |

| 2 | 5月26日 | 金 |

| 3 | 6月9日 | 金 |

| 4 | 6月23日 | 金 |

| 5 | 7月21日 | 金 |

| 6 | 8月22日 | 火 |

| 7 | 9月15日 | 土 |

| 8 | 9月30日 | 土 |

| 9 | 10月10日 | 火 |

| 10 | 10月27日 | 金 |

| 11 | 11月11日 | 土 |

| 12 | 11月18日 | 土 |

| 13 | 12月12日 | 火 |

| 14 | 1月12日 | 金 |

| 15 | 1月23日 | 火 |

| 16 | 2月9日 | 金 |

| 17 | 2月20日 | 火 |

| 18 | 3月8日 | 金 |