源氏パイ

牛乳🥛

2025/04/18

源氏パイ

牛乳🥛

2025/04/18

ごはん

豚のすき焼き風煮物

キュウリの塩昆布あえ🥒

じゃがいも味噌汁🥔

バナナ🍌

2025/04/18

千代田区立図書館では、4月23日(水曜日)~5月12日(月曜日)「こどもの読書週間」にあわせて、こどももおとなも読書に親しめる、さまざまなイベントを行います。

https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/information/20250325-2025_3/

スタンプラリーのパンフレットが届きました。保育園の玄関掲示板にありますので、自由にお持ちください。

-300x212.png)

-300x213.png)

https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/infoevents/uploads/2025stamp.pdf

https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/infoevents/uploads/2025event.pdf

2025/04/18

2025/04/17

ウインナー蒸しパン

牛乳🥛

2025/04/17

ごはん

鮭の味噌焼き🐟

キャベツの胡麻あえ

かぼちゃの味噌汁

キウイ🥝

麦茶

2025/04/17

万世橋交通安全協会から、残念なお知らせがありました。

2025/04/16

何かを検討するときに、あれだったらそうなのに、どうしてこれだったらそうならないんだろう?「あれ」と「これ」をつい対比的に考えてしまう。こうやって二項対立の罠にハマるんだから、しょうがない。だって比べることが思考の起点になるこることが多いでしょ。何のことかというと、遊びの話です。昨日の話の続きといえば続きであり、別のことといえば別のことでもあるんですが、何かを一旦分析するために分けてみて、それからまた総合するということをせざるを得ないのが、人間の「あたま」なんですよね。

というわけで、遊びに一旦分け入ってみます。遊びの探索です。よく人間性を考えるときに、こんな例え話をします。鳥は自然である、だから自然の鳥が作る巣も自然である。ところが人間はどうも自然だけではないようだ。なぜなら人間が住む家をつくると「人工」と呼ばれるからだ。だから人間は一方で動物という自然でありながら、かたや、その手で生み出されていくモノは、自然から離れてしまう生き物なんです・・・こんな話をしてみます。また、二項対立かい?!といわれそうですが。笑

人間がデザインして自然そっくりのものを作り出そうとしても、それは自然には敵いません。確かに生成AIや四つ足ロボットやiPS細胞のように、大阪万博でも披露されているような先端的テックは、人間が生み出したモノでありながら、人間のある種の能力なら、はるかに凌駕していきます。しかし、人間にとって取るに足らないと思う簡単なことは、最先端テックにとっては最も難しことのようです。たとえば身体性に根差した生命性は、人工はまだまだ、太刀打ちできそうもありませんね(でも、果たして、どうなるかわかりませんが。この辺で歯止めをかけておかないと、危ないと言う専門家もいらっしゃいます)。

その最たるものが赤ちゃん=人間です。妊娠から出産をえて赤ちゃんが産まれるまでの過程は、そしてその後だって、人間の創造の手がまだまだ及ばないそうです。「発達」と訳すからか、まだ分かったような気になってますが、私の大学時代は、この生物学は「発生」だったんですが、社会文化的には「生成」と使う文脈が増えたなぁ、と感じます。保育の分野でも、単純に発達を遂げさせると言う言い方だけでは、言い表せない事柄が取り扱われるようになってきたからでしょう。

子どもが遊ぶものも、自然物と人工物では、遊びに差が出ます。その差は遊びのなかで生まれる関わり方と意味が、自然物との方が多様です。引き出されるアフォーダンスの意味が多い。屋上の土や砂と戯れている様子をみていると、それがはっきりとわかります。早い話が、井形ブロックだから、そこに落ちてることに「あれっ」と思っちゃいましたが、山の中に落ちてる小枝にそんな反応しようがない。

ゾーンに分けるなど、似たものを集めたり、どこに何があるというリソースが明示的に並んでいたりするので、そういう空間の方がよく整理されていると言うのでしょうから、多様な関わり方に開かれている自然空間とはちょっと違う。

カラスノエンドウの実を集めたり、花びらと一緒にそれがごっこ遊びの材料になったり、枝を輪にしてお友達を追いかけたり、使っていた棒をフェンスの外に隠しておいて、また引っ張り出して取ろうとしていたり。やっていることが次々と新しく世界が姿を変えて立ち現れてくるものだから、そのグルーヴ感から離れたくなくなるのは、みていてよくわかります。

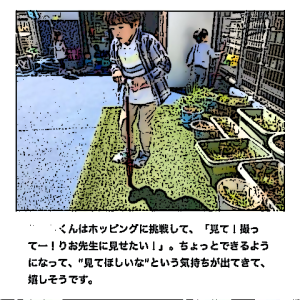

一方、三輪車、ポンピング、コンビカー、滑り台などもあって、順番に交代して楽しんだりしています。面白いことに、遊び方というか、目的が明確なので、見てみてと言ってくる時は、自分ができたと言うときの方です。何かを作って持ってきて、見てみてと言う事はありません。関わり方と意味が一見、狭く深く高度に感じます。

どっちも楽しいのですが、関わり方と意味が多様に生成しているのは、見方によるかもしれませんが、自然物を相手にしている方のように感じます。それでも遊具の方は、自然界にはない目的をピンポイントで体験できるようにデザインしているので、使い方は限定的でも、その焦点化された機能に限っては、他ではできない体験が生まれているようです。グッドトイなどもその一点の特異性が面白いのですけれども。そう考えると、先端的テックと似てるなぁと思ってしまうんです。

そして、そこをずらして「異化」して、多様な経験と意味を生成させようという環境の再構成が提案されているように感じます。

ただ、感覚や感性を通過した表現のことを考えると、自然性が入り込んできて、人間性のなかの生命性とシンクロするあたりに子ども性を感じてしまう。わぁ子どものセンサーってすごい、っていう。そこもキーポイントのように思えます。

また生き物の飼育とか水槽とか観察キットなど、自然と人工のハイブリッドなものも結構あるし、園外の公共施設における自然との関わり方は、社会性の学びとしてそれぞれ考えていくことになりそうそうです。里山なんて、そのハイブリットな空間の代表的なものだと思いますけれど。自然であるように見えて、極めて人工的な田んぼなど。人間の手が入っていない原生林なんてほとんどないわけですけれど。そこまで極めなくても、子ども性は環境の中の自然性を指し示してくれる存在のようです。

さらに、鬼ごっこやわらべうた。今日も、あんな狭いところで、自分の靴を宝にした宝が始まってました。人工的表象空間の何と豊かな事でしょう。その中には、自然も入り込んできていると思えるのですが。遊びの探求は、限りなく、考えてみたいことがモリモリです。

2025/04/16

せんべい

牛乳

2025/04/16

ごはん

とりののり唐揚げ

ブロッコリーのおかか和え🥦

さつまいもの味噌汁🍠

バナナ🍌

麦茶