園だより10月号「なんのために力を合わせるか」

保護者の方は、千代田せいが保育園の何がいいと思ってくださっているんだろう。何を私たちに期待されているんだろう。私はいつもそれを考えています。それは子どもも同じです。

(おさるのジョージの原題は、キュリアス・ジョージ。好奇心いっぱいのジョージ。人間は好奇心を持って生まれてきます)

「この子たちが大きくなって困らないように、今しかできないこと、今だからこそ体験してほしいことはなんだろう。ねえ、君たちはどうしてほしい?」

これがなかなか、答えの見つけにくい、深〜い、問いなんですよね。先日、保育団体でお世話になった園長先生と墨田区でそんな話になりました。

(台風が来る前の、セミの抜け殻)

千代田せいがでも、これを問い続けて、はや半年。アゲハチョウやカブトムシやクワガタやメダカやザリガニだったら、「園長先生、これは幼虫だよ、もうすぐこうなるんだよ、すごいでしょ」と子どもが図鑑を開いて教えてくれます。

(Tくんの家のカブトムシ。数日間保育園でお預かりしました)

月を見れば、明日はこうなると予想がつきます。

(9月14日の満月。29日が新月です。9にあたりから、また月の観察ができそうですね)

スイカのタネを土に埋めて「早くスイカならないかなあ」と子どもが水をあげています。

(にこにこ組の水槽にいるエビ。金魚と一緒に生活しています)

自然の世界はその理(ことわり)が理解できれば、そのあとどうなるか予想がつきますね。もちろん不思議だし知らないことだらけですが。また自然は怖いです。災害の対策も必要ですし。いざという時の備えも大事です。

(政府が作った首都圏直下型地震の震災予想図)

「でもね、君たち(子どもたち)は、どうなのよ。もうすぐ芽を出したり、美味しい果実になったり、成虫になったりしてくれるかしら。自分のことばっかりじゃなくて、少しはお友達の気持ちも察してあげたり、譲ってあげたりできないかしら」

(木場公園で見つけたものを見せ合う子どもたち)

人間である私たちは、お腹も空くし眠くもなるし「早寝早起き朝ごはん」を大事しないといけない自然のリズムの中にあります。自然物ですからね。

(ちっち ぐんぐんさんのお昼寝)

でも、自然だけではなくて自分の自由意思を持ち、文化を作り上げ、決まりを編み出していく社会的動物でもあるんでした。だからその2つが混ざり合っていて、教育もややこしいことになっているんですよね。

子どもたちは、こんな大人の悩みはどこ吹く風で、自分の興味のあること、関心のあることへまっしぐら。この子たちの年齢を考えれば、それは当たり前の発達段階で自然なことです。

(木場公園の冒険広場のターザンロープ)

だから、もうちょっと時間をかけましょうか。みんなと同じことができることが、決していいわけではありません。まずはしっかりと自分のやりたいことができること、その上で、そのうち周りにも合わせたり協力したりできるようになります。

(にこにこさんを優しく導くらんらんさん)

この辺りの育ちのバランスはどう考えるといいでしょうか。保育所保育指針の「人間関係」という発達の視点には「支え合って生活するために自立心を育てる」という表現があります。

(今日26日の誕生会でみた「ぐりとぐら」。この絵本も誕生して50年近くになります。親御さんたちも、これで育った方がいっぱいです)

そうなんです。人が自立するのは、支え合って生活するためなんです。一人で生きている人なんて、どこにもいない。いるとしたら、本人がそう思い込んでいるだけです。

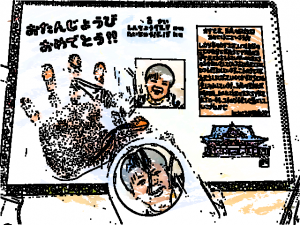

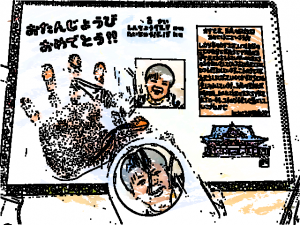

(誕生会では 子どもの手形をあしらったメッセージ月の色紙と顔写真スタンドをプレゼントしています)

でもどこに向かって協力するかというと、よりよい未来を創り出すためです。いろんな支え合い方を探しましょう。その人なりの「貢献」のかたちです。ラグビーの精神も似ていますね。それが私たちの保育という仕事の究極の目的かもしれません。