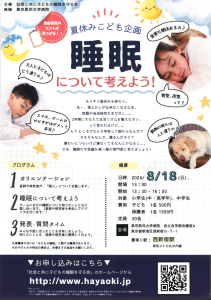

小中学生に自身の睡眠について、もっと目を向けてもらおうと、「社会と共に子どもの睡眠を考える会」が8月18日(日)の午後にイベントを企画しました。題して「夏休みこども企画 睡眠について考えよう!」。場所は西新宿の「東京医科大学病院」。大人と子どもはどう違う?朝型、夜型って?スマホ、ゲームのやりすぎはダメって本当? 動物の眠りは人と違うの? こんな素朴な疑問に医師や研究者が答えます。そろそろ宿題が気になりだす頃、小中学生の自由研究のテーマにどうでしょう?

2024/07/17

小中学生に自身の睡眠について、もっと目を向けてもらおうと、「社会と共に子どもの睡眠を考える会」が8月18日(日)の午後にイベントを企画しました。題して「夏休みこども企画 睡眠について考えよう!」。場所は西新宿の「東京医科大学病院」。大人と子どもはどう違う?朝型、夜型って?スマホ、ゲームのやりすぎはダメって本当? 動物の眠りは人と違うの? こんな素朴な疑問に医師や研究者が答えます。そろそろ宿題が気になりだす頃、小中学生の自由研究のテーマにどうでしょう?

2024/02/20

「午前に赤ちゃんが寝ている時期は、午前中の活動の大切さをどう考えたらいいのか?」今日の睡眠講座で、こんな質疑応答がありました。月齢によっては睡眠が夜と午後の昼寝に集中していない時期があるので、その移行の時期をどう受け止めて見通しておくか、という話です。

睡眠衛生指導を長くなさっている講師の永持伸子先生は、ケースバイケースで微妙な個人差を踏まえたアドバイスをしてくださるので、講座の進行役の私は毎回、最後の質疑応答をいつも興味深く聞いています。同じような課題に見えながら、それぞれの課題の受け止め方や改善目標が違ってきます。

これは当たり前かもしれませんが、「事実」に基づく課題というものは、どんなことでもその状況にあった「処方箋」というものを見つけ出せるといいですよね。子どもの持って生まれた個性や、それまでの経験、睡眠環境を含めた子育ての状況、そして親御さんの意向など、いろいろな要素が作用し合うちょうどいいバランス地点を探すような感じです。

よく永持先生は、基本的にはこれこれこうですけど、「親御さんが負担になるとかえって良くないので」とか「いずれそうなるなら、今はそのままでいいでしょう」とか、ある方針の中で幅のある選択肢を示してくださいます。そして継続してやっていける、よりベターな方法を見つけていく感じです。「よくある質問と答えと、その例外や応用」ということが大事なんでしょうね。

2024/01/21

・・・あなたは子どもの睡眠を守るために 何ができるのか?【乳幼児編】

1月21日(日)こんなテーマのワークショップに参加してきました。主催は「社会と共に子どもの睡眠を守る会」ですが、登園の園医さんの「瀬川記念小児神経学クリニック」の星野恭子先生たちがつくった団体「子どもの早起きを進める会」から名称が昨年、変わりました。

当日までに事前に研修用の動画を視聴してから参加しました。事前学習(オンデマンド講座)は「『ねんねナビ』で知った今の乳・幼児の睡眠」 。講師は:大阪大学大学院連合小児発達学研究科 特任教授 谷池 雅子先生。

ねんねナビは、赤ちゃんに望ましい睡眠習慣が身につくように、生成AI技術も駆使して親にアドバイスするナビゲーションソフトです。実証実験でともて良い成果がでていました。日本は正しい睡眠知識の普及が不十分で、睡眠衛生指導ができる方が少ない中、このような新しい仕組みが活躍する領域はたくさんありそうです。

ワークショップに参加して思うのは「日本はまだまだ乳児の睡眠が軽ろんじられている」ということでした。多くの子どもたちが睡眠不足の状態にあるのです。保育園で午睡はせいぜい1時間ぐらいでしたが、今は夜の睡眠時間が足りていないので、それを補うかのように時間が長くなっています。

驚いたのは昭和初期の日本の子どもたちは、夕方5時ごろには夕食をとり、7時ごろには寝ていました。8時では「遅い」という感覚が、その頃までは普通だったのです。今のようにラジオもテレビもありませんし、夜は今のように夜更かしを促すような物も少なかったのでしょう。

今回は第二回目でしたが、昨年の第一回の動画タイトルを以下に、ご紹介しておきます。

睡眠負債は大人だけの問題ではなく、子どもに皺寄せがいっています。これをどうやって少しでも改善していくか。新たな気持ちで、できるところから取り組もうと思ったのでした。

2023/10/23

睡眠講座「赤ちゃんのねんね講座」の日程変更です。

11月25日(土)は、1週間前倒しの18日(土)に変更します。

2023/08/30

保育の質を高めるためのアプローチの一つに、外部の専門家との協働があります。近所の海老原商店はアーティストの活動拠点になっていますが、そこで出会ったコンテンポラリーダンスの第一人者、青木尚哉さんのおかげで、保育にダンスを通じた活動が増えました。子どもは基本的に、体を動かすことが好きです。子どもたちが「十分に体を動かす楽しさを気持ちよさを体験し、自ら体を動かそうとする意欲が育つように」(要領・指針の「内容の取り扱い」)してあげたいと思います。

今年も7月から青木さんのダンスグループZERO(ゼロ)のメンバーが、来てくださり、全てのクラスで「多様な動きを経験する中で、体の動きを調整するようにすること」(同上)に広がりをもたらしてくれています。何よりも、私が感じるのは、プロの体の動かし方、なめらかな美しい身のこなしは、子どもたちにも伝わっていく気がします。今日は身体的なふれあいと併せて、赤ちゃんと見つめあったり、心のふれあいも楽しみました。今日のドキュメンテーションを、以下に紹介しましょう。

ちっち組(0歳児クラス)。二人のダンサー「いづみさんとももかさんの温かな関わりに心を許した様子の子どもたち。タッチしたり、どうぞをしてあげたり、ぎゅっと手を握り返したり…触れ合いを通して、心を通わせていました。」

ぐんぐん組(1歳児クラス)。「いづみさん達のダンスは決まった形や表現があるのではなく、子ども達が音楽と触れ合い、お友達や大人との関わりの中で自然と身体から溢れ出てくる表現を周りにいる人と共感しながら・・体を動かすことの楽しさを感じていけたらと思います」。

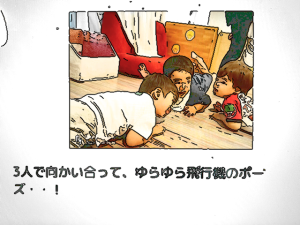

2歳児クラスのにこにこ組。「今日はいづみ先生とももか先生が来て下さり、ダンス表現遊びを楽しみました。 グーパー体操、ペンギン歩き、トンネル遊び、飛行機、お馬さん、走って抱っこ、ゴロゴロ遊びと、いろいろなメニューを楽しみました。少し緊張気味の子も、その様子を一緒に見たりしながら参加することができました。」

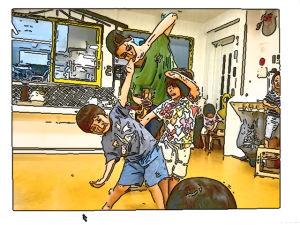

3歳児クラスのわいわい組の日誌には「Sくんは朝登園すると「ダンスやだ」と言っていたが、「やらなくてもいいよ、一緒にみてよう」と誘うと前向きにダンスに向かっていた。Rくん・Sさん・Lくんは「やりたくない」と初めは階段の所で見ており、その後はお部屋の中で見ている、端の方で参加してみる、と少しずつ近くで参加していた。Yくんは初めてのダンスだったが、前でやることを希望する等、積極的に参加しており、「合体トンネル」という新しい遊びを生み出した」とあります。

4歳らんらん組・5歳すいすい組の日誌。「今日は、いずみさん、ももかさんがきてくれて、らん・すいさんでダンスを楽しむ。気持ちが高揚していたのでダンスが始まる前は、わらすみんなでイス取りゲームを楽しむ。イスの取り合いでらんすいさんたちが、ヒートアップする場面もあったがリズムに合わせて存分に身体を動かせていた。ダンスでは、二人にリクエストする、らんすいさんが「マネキンやりたいー!トンネルやりたいー!」とやれる喜びを感じていた。」

子どもたちの運動はできるだけ毎日、全身的で、偏りのないバランスのとれた動きを大切にしています。ダンサーの方々との運動は、音楽やリズムも心地よく、頭から足先まで、美的なセンスも配慮した動きになっているのが子供たちにとっても魅力的なようです。

2023/08/23

昨日22日は8月の睡眠講座「赤ちゃんぐっすりねんねのコツ」があったのですが、私が担当している「お手伝い保育」との同時進行でした。この睡眠講座は、誰でも参加できる無料のZOOM講座で、子育て中の方、これから子育てが始まるかた、保育関係者の方など、本当に多くの人に聞いてもらいたい内容です。

その内容の中に、子どもは疲れて寝るだけではなく「安心と満足で寝る」というキーワードが出てきます。心が満たされて、また安心できるから、すやすやと眠りにつくことができるという話なのですが、保育園の午睡もそうありたいと思っています。その様子がちょうど、昨日の「ちっち・ぐんぐん」のブログに描かれていましたね。

お昼ご飯が済んで、子ども同士で戯れあって遊び、安心毛布を介した心の交流があり、外を眺めたりするのんびりした時間が流れていました。まさにくつろぎの時間。

・・・・・・・・・・・

午睡前に、お友だちとふれあい、心も満たされた Sくんは、その後すぐにお布団に横になって、スーッと眠りに入っていきました。

お腹いっぱいになって、お友だちや大人と触れ合って、 心も身体も満たされて…それぞれの子が “心地よく眠りにつく” ための過ごし方や環境も大切にしていきたいです。

・・・・・・・・・・・

子どもたちにとって「心が満足する」こと「心が安心すること」の姿を思い浮かべると、私たち大人も幸せになりますね。

2023/08/21

このテーマは、世間ではあまりはっきりと言われてないかもしれませんが、かなり重要な事柄です。とにかく朝、スカッと目覚めて「よーし、今日も一日暴れまわるぞ〜」ぐらいであってほしい。これは大人も子どもも、です。とくに若くて元気なら、居ても立っても居られないぐらいでないと。子どもにも、そう思わせるような「面白いこと」が、朝からあるようにしてあげたい。テレビやゲームじゃなくて「心地よく体を動かすこと」になるように。

放っておいてもそういうふうになっていた時代や地域がどれくらいあったのかどうか。外遊びの三間(時間、空間、仲間)が減ったという話はよく聞きます。それはおそらく本当なのでしょうが、聞き取り調査だとすると、その大人が幼少の頃の記憶との比較だったりするので、本当のところはよくわかりません。でも食物を得るために、大人も子どもも、生きていくために必死で体を、動かしていたのは事実でしょう。それでも子どもの姿を見ていると、朝から体を動かすと、その後の姿が違ってくるというのは事実です。

運動で満足した後の次の行動への移り方、朝のお集まりの落ち着いた様子。話し合いも集中していて、姿勢や顔つきが違ってきます。

こんなに暑いと、ただでさえ汗が出てくるくらいですから、朝からあえて汗をかいてまで運動をしたいと思わないかもしれません。でもそれが大事なんですよね。暑くて汗が出るからといって、運動しないでいいということではありません。室内の温度は下げておいて、気持ちよく体を動かすこと。もし「暑い暑い」と言いながら、熱中症警戒アラートが発令されたからといって、散歩もなし、外での運動もなし、室内では机上遊び中心、なっていうことになっていたら、大事なことが見過ごされてしまうかも。

この夏、確か20数回目になる警戒アラートが発令された今日も、朝から運動しました。ワニに食べたれないように川の飛石を飛んで渡る遊びです。うまく渡ったらバルンポリン(バランスボールをトランポリンに載せて、それにまたがってピョンピョンと跳ぶ運動)を10回。その後、私がワニの口を開けたり閉めたりしている隙間を、食べられないように、タイミングを見計らってピョンと飛び越えます。

「ガブ、ガブ、ヒュー」など三拍子にしたり、四拍子にしたりしながら、ワニの口を開け閉めしていると、タイミングを覚えた子どもたちが、なかなか飛べない子に、そのタイミングを教えるようと、「今!・・・今!・・・今!」と、声を掛け合うようになります。こんな協力行動が自然と起きるのも、遊んでいて面白いです。

屋上でのプール遊びも同じ要素が盛り込まれます。ワニさん歩きを始めた子どもたちが、股のトンネルをくぐったり、ウレタンポールにまたがってお馬さんの「カッポカッポ」をしたり。

家でも運動はできます。まあ、ちょっとしたことなんですが、じゃれ遊びの類いと思ってください。難しいことは何もないでしょう。大人が子どもに体をよじ登らせたり、高い高いと持ち上げたり、腕や足をもってぐるぐる回したり、寝転がって膝の上で「ヒコーキ」をしたり、お馬さんや肩車をしたり、股や腕のトンネルを潜らせたり。幼児になると、体も重くてそうもいかないかもしれません。この辺り、ちょっと運動が家では少ないなあ、という方は朝9時ごろまでには登園させて、保育園で朝のエンジンを始動させててあげましょう。

2023/05/24

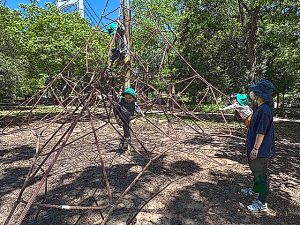

今年度2回目のバス遠足は、江東区にある木場公園で前回と同じ。ただ前回は芝生が広がる原っぱで遊びましたが、今日は遊具のある「冒険ひろば」。この4月からの新入園児ら、ここの遊具が初めてのお友達もいるので、私も同行してその様子を見たり、実際に一緒に遊んできました。ここの公園は3〜6歳からの大型遊具の他に、2〜3歳も遊べるものもあるので、発達にあった遊びを選ぶことができます。

当園が初めての方のために、これまで繰り返しお話ししてきたことではありますが、少し当園の運動の考え方を説明します。すでにご存知の方も多いと思いますが、そうだった!ということがあるかもしれません。

当園の3階にある「運動ジム」は幼児期に身につけたい基本動作のうち、ふわふわした床で立つ、ハイハイする、転がる、寝転ぶ、棒状に転がる、逆立ちする、クライミングの壁に上る、よじのぼる、常設のネットにぶら下がる、綱にぶら下がる、ブランコで揺れる、トランポリンで跳ぶなどが日常的にできるので、皆さんには入園の見学などの時に「体のバランスがよくなります」とか「身のこなしが滑らかになります」と説明していますね。体幹がしっかりして、柔軟性や平衡性などがよく育ちます。基本動作だと言いながら、日本の住宅の中では、少し意識しないとやらない動きです。

今日のような公園では、それがさらに空間的にも広がり、走る、跳ぶ、飛び乗る、かけ上がるなどができます。滑り台で滑る、ツリー状のネットに登る、ターザンロープにつかまって滑空するなどを、何度も何度も楽しんでいました。前回の広場では、かけっこや鬼ごっこなど、それは身体的な大きな動き、加速する、ステップを踏む、身をかわす、しゃがみ込む、反転して走る、などの要素が盛り込まれていました。

外遊びは、晴れれば毎日行います。もうすぐ、プルも屋上で組み立て、浮く、泳ぐなどの動きも楽しみます。この頃にいっぱい体を動かして、身体的な運動による喜び、充実感を味わってもらいたい。体を動かすことが楽しいと思い、朝の睡眠からの気持ちののいい目覚めとつながってもらいたいと思っています。

わらべうたと音楽、リズムのある歌やダンスなどは乳児でも毎日でも、身体とのかっこよさやポーズをとること、体の仕組みへの意識づけ、身体的な表現などは6月からのコンテンポラリーダンスなどで楽しんでいく予定です。

そういえば随分前のことですが、NHKのお母さんといっしょの番組作りに、身体的な運動遊びに中村和彦さんが関わって36種類の動きが必要であることを知り、その表をクラスに貼って「こんな動きがあるかどうか」をチェックしていた時期がありました。その36種類は、早寝早起き朝ごはん運動にも取り入れられました。

今の園では、園庭がないこともあり、設計段階から室内でできる運動と、屋外でできる運動を分けて、乳幼児期に必要な基本運動は全てカバーするようにしています。そこで遊具がない児童遊園が多いので、何もなくても運動量が増える「鬼ごっこ」を積極的に取り入れてきました。それが「鬼ごっこのある街ちよだ」プロジェクトです。

ただ、その種類の運動をする絶対的な時間はまだまだ足りないでしょう。また三輪車に乗ったり、ボールを投げたり、バットを振ったりサッカーをしたり、ドッチボールのような道具や遊具を使った運動は、児童遊園ではできません。そこで旧今川中の校庭利用や近隣の園との交流をコロナ後は活性化させます。

そういう意味でも園庭があれば、朝夕にも遊べますが、当園のような環境では午前の限られた時間になってしまいます。そのためにも室内の運動ジムや屋上、ベランダ、川向かいの児童遊園などをこまめに使っていくようにしているのはそのためです。園舎全体を、地域全体を園庭にします!というのは、そういうことでした

2023/05/18

当園の園医さん、瀬川小児神経学クリニックの星野恭子医院長から、次のようなお知らせがあります。「子どもの早起きをすすめる会」が、「社会と共に子どもの睡眠を守る会」に7月に変わるそうです。その新しいホームページでの趣旨説明を以下に、またそれを記念して開かれるキックオフイベントの案内も併せて紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.hayaoki.jp/

20年前、私が瀬川小児神経学クリニックに勤務始めた時、世界的に著名な瀬川昌也先生が、21時までに寝るように、子どもと保護者に話しているのを聞き、「目が飛び出るほど」驚いたのを覚えています。「そんなことできるわけがない!」と。私が特別に小児科医として無知だったのかも知れません。

そんな私が、子ども達の睡眠の重要性に目覚め、以前から睡眠医療に尽力されていた神山潤先生、鈴木みゆき先生と一緒に2001年「社会と共に子どもの睡眠を守る会」を結成し「子どもの睡眠啓発」を始めました。文科省の「早寝早起き朝ごはん」国民運動が始まり、この20年で、子どもの睡眠の重要性に対する意識は格段に進歩したような印象を持ちます。

「子どもは21時には寝る」に「目が飛び出るほど驚く小児科医」は少ないと思います。今や誰もが専門家のように「子どもの睡眠」を語り、数多の情報が出ています。よく内容をみると、情報源は私達のこともあり、早起きサイトの主旨は浸透したのだな、と実感します。

「子どもの睡眠」は脳神経のみの問題でなく「子ども全てにかかわる」「大人の生活にも深くかかわる」こと、すなわち「大人の社会」の問題にも立ち向かって考えることなのです。

新たな会を立ち上げる理由は3つあります。

1.この約20年間で積み上げてきたエビデンスと培ってきたノウハウを後世に伝えたい、今まで同じ志を持って歩んできた大切な多くの仲間の絆を再度確認し、さらに新しい若い仲間につながりたい。「睡眠」を通して子どもの育ちを真剣に考えるあらゆる分野の先生方、医学、教育、保育、心理、社会学等、そして世代を超えて、時には国を超えて繋がりたい。

2.今子育てをしている世代、今子育てを支援している、子ども達に携わっている先生方に信頼性のある情報を提供したい。私達の会を通して、色々な専門家に出会ってほしい。「睡眠」を通して子どもの育ちの学ぶ機会を提供したい。

3.子ども達の眠りが疎かにされがちな昨今「子どもの眠りを守る」ための「同志」とともに、社会に働きかけたい

どうぞよろしくお願い申し上げます。

(文責 星野恭子)

・・・・・・・・・・・・・・・・

キックオフイベント

2023/02/24

最近、急激に変わった環境(夜も電気がついて明るく、テレビやスマホで、寝る直前まで光を浴び続けている生活など)に、私たちの睡眠サイクルの異変を含む生活リズムに変調をきたし、子どもたちの心身に大きな影響を与えているようです。オキシトシン、セレトニン、メラトニンなどホルモンの産生バランスも崩れて、午前中に元気よく遊びに入れない状態になりやすくなります。遊び込めないですぐに空きてしまう、理由もなく機嫌が悪い、ちょっとしたことでイライラしてしまう、午前中にぼーっとしてやる気が出ない、夜ふかしになってしまう。そうした傾向は、生まれた後の経験の結果かもしれません。そうした傾向は、毎日の生活習慣を変えることで、軽減される結果が明らかになっていることなので、私たちはそこを警戒しています。

そんな話はどこかで聞いたことはある、でも現実はそうも行かないから、あまり大したことはないだろう、という大人の意識が、子どもたちの心身に悪影響を与えているかもしれません。「その危機感の希薄さがとても気になります」というのが、当園の園医さん「瀬川小児神経学クリニック」の院長、星野恭子先生です。

http://www.hayaoki.jp/index.cfm

星野先生は「子どもの早起きをすすめる会」の代表でもあります。日本人の睡眠の質の悪さは有名だそうで、国際比較でもそうなっているようなのですが、それが子どもの生活リズムにも影響しているといいます。これは結構、由々しき事態かもしれないのです。小児神経学の世界では、睡眠と発達(障がい)の関係を詳しく調べています。しかしいくら政府(文部科学省)が「早寝早起き朝ごはん」運動を通じて、睡眠の質の大切さを訴え続けていても、夜遅くまでの塾通いや子どもの睡眠不足が大幅に改善されているようには見えません。それよりも、寝る時間を削ってでも勉強したほうがいいという考えが強くて、多くの大人は子どもが夜10時以降も起きている状態が脳に良くないことに、あまりピンと来ていないように、私には見えます。

保育園にいるときに、その誤った考え方を修正しませんか。早寝早起きをしたほうが、統計的には学力もいいという相関があるようです。睡眠の質は、学校の勉強や自分の探究心、粘り強さなどに影響するのですから、そうだろうと思います。自覚的に学びに向かう意欲や、内発的なエネルギーが出やすい状態になるのですから、その意欲的なコンディションづくりと習慣を小さいうちに作ってあげましょう。

今の私たちの脳や身体は、何百万年ものあいだ、変化する環境に結果的に適応したものが生き残った結果です。長い時間をかけて変化してきた私たち人類の心身。10万年ぐらいの長さでも、寒い地域から暑い地域まで地球環境の違いに応じて、その自然環境に応じた皮膚がこれほど変化したのですから、チンパンジーとの共通先祖から約800万年の長い時間をかけて変異して環境に適応した私たちの特徴は、それだけの根深いものなのでしょう。確かに大きく生活環境が変わっても、私たちの身体は、その影響を大きく受けるものと、さほど受けないものがあるでしょう。

しかし、大きく影響を受けた結果の一つが、睡眠サイクルだと精神科医の専門家たちがいいます。夜も電気で明るいという生活は、つい最近のことなので、脳や身体はそれに慣れていないようです。テレビやスマホやタブレットから出ている人工的な光は、それまで人間が経験したことのないもので、長時間の利用や寝る直前までの視聴が、光への依存と覚醒を促し、睡眠サイクルを歪めています。日没と共に「夜は真っ暗」だった何百万年もの時間。その悠久の時間をかけて進化してきた(環境の適応してきた)私たちの身体と脳。それが急激に変わった生活環境の影響で、身体が異変のアラームを発しているというのです。

その危機感から、当園は開園した令和元年秋から、「睡眠講座」を開いてきました。今日は今年度20回目のズーム講座で、お二人のご家族が参加してくださいました。そして「瀬川小児神経学クリニック」にお勤めの睡眠衛生指導担当の永持伸子先生から「ぐっすりねんねのコツ」をたくさんお伝えしました。

「睡眠は借金や負債は溜まるのに、貯金(寝貯め)はできない!」「オキシトシンが出やすい、ダラダラした時間を5分でもいいから寝る前にもとう」「子どもは疲れて寝るのではなく安心と満足から寝る」「昼寝を含めて11時間になればいいというのは大きな間違い」「昼寝をするから夜寝ないということはない。昼寝をしても夜は寝る、役割が違うからです」「8時半には布団に入って朝7時にはカーテンを開けよう」「帰宅から就寝までの逆算マネジメントを」「晩御飯を凝りすぎない。軽く済ませて大丈夫」など。

子どもが9時までに寝てくれる生活づくりは実現可能です。保育園の保護者の多くの方が、それを手にしています。大人は子どもが寝た後に自分の時間を持てます。これも大きなことです。夕方6時までにお迎えができれば2時間あれば、十分に睡眠にまで誘うことができます。それはヨーロッパの睡眠先進国がやっていることです。日本だけができない理由はないのです。それを信じてやってみましょう。子どもは健康になり、貴重な午前中のゴールデンタイムが毎日、充実する1日を子どもにプレゼントしましょう。怪我も少なくなり、充実した時間になります。自分からいろんなことができるようにイキイキとした活動的な振る舞いに変わっていきます。親が乳幼児期の子どもにやってあげることの中で、これほど大事なことはないと、私は思っています。

・

・