今年は「東京すくわくプログラム」を始めています。保育園ではたくさんの活動が同時にいろいろ動いているのですが、大きくは三つのテーマにスポットを当てて、継続的に取り組んでいこうと考えています。その一つはこれまでも取り組んできたダンスです。ダンスというと、実に様々なものがあるわけですが、当園ではコンテンポラリーダンスを4年間続けてきたので、その強みを活かして、身体と環境(他者や空間や音楽も含む)の様々なかかわりの側面にスポットを当てます。

講師は皆さんご存知の青木尚哉さんです。赤ちゃんから年長さんまで、発達に応じたプログラムを開発してくださってきたので、これをさらに良くしていきながら、進めていきます。今日は昨日10日に行った活動を、青木さんを交えて振り返りました。昨日のダンスは動画や写真で記録しているのですが、これを元にできるだけ全職員で共有していきたいので、今後の進め方も含めてクラスごとに話し合いました。

今日の振り返りの目的は大きく二つありました。一つは「子どもの経験している意味」について、保育士からみえていることと、ダンサーの青木さんからみえていることを交流し合うことです。

子どもの気づきや試行錯誤の様子をどのように捉えたか、それを出し合うことで、子ども理解を深め、次の活動の手立てや方向性を明確にできます。今日はいろいろな視点が交わされたのですが、やはりもっと掘り下げてみたいのは「身体的コミュニケーション」とでも言ってよさそうなところです。

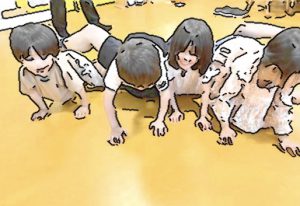

青木さんの言葉では「関係性遊び」という表現をされていました。「マネキンとデザイナー」は、一方がマネキンになってデザイナーが10回のカウントのリズムに合わせて、手足を1箇所ずつ動かしていく遊びです。手や頭や腰や足をゆっくりと優しく動かすのですが、その時に、動かしてもらうマネキン役も動かすデザイナー役も、相互に協働して動かしているのです。能動的に動かす方と受動的に動かされる方という区分ではなく、そこに身体を通じたコミュニケーションがあって、「こっちに動かしてみよう」「あ、そっちなのね、いいよ」という了解し合う意思疎通が生じています。

園生活には多くの身体的な接触があります。抱っこやおんぶ。膝に座ったり側にいたり。じゃれあい遊びや鬼ごっこのタッチや手繋ぎ。いろんな場面でいろんな接触があるのですが、幼児なら改めて自分やお友達の「からだ」にもっと意識的になってみること。手で腕を「触る」ということと「掴む」ことと「押す」ことは違う、そういうことも含めて体験していく遊びになっています。

乳児の場合は、先生や友達との心理的な距離や大人が醸し出す雰囲気、また好きな歌やダンス、なりきり遊びの種類などによって様々な体の動きが生じています。

もう一つ、どのクラスでも話題になったのは、これまでもそうだったのですが子どもによって「あ、それ面白そう」と思ってやることが異なっていること。この活動には赤ちゃんから年長さんまで、実に多くの動きや身体的接触のバリエーションがあるので、子どもから見た時の「面白そうだからやってみたい」と意欲的になるものと、そうでないものが含まれています。その選択は基本的に自由にしています。そばで見ている、別場所で遊んでいる、でもその時だけは参加する、といったことができることが前提です。

そこで、「もっとやりたい、今度はこうしてみたい」という子どもたちが多いので、その機会を増やして深まっていくように、活動プランを少し練り直すことになるかもしれません。例えば、その時の子どもの意欲を見て、小グループでの選択活動が週案に入ってくるイメージです。

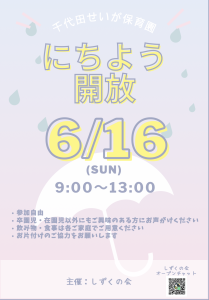

また関わり方とその意味を深めるために、青木さんからまとまった時間を使って研修会を開きたいと思います。これには保護者の方も興味がある方は一緒に参加してもらおうと思います。できれば、小学校の先生もご招待したい。

そしてこれらの活動の振り返りは、資質・能力の三つの柱で子どもの姿を捉え直していくことになるのですが、非認知的能力でもある「学びに向かう力」の、いわばエンジンになるところがパワーアップしていくようになるといいな、と思います。探究の意欲が、いわば「身体的な関わりの美に向かう活動」の一つになっていくように。